jueves, 21 de abril de 2011

sábado, 16 de abril de 2011

Big Fish

Cuando vi por primera vez Big Fish yo andaba un poco confundido con Tim Burton. A diferencia de la mayoría de mis conocidos, la primera película de

Big Fish me pareció una película deslavazada, insensata, a veces incluso histriónica, y eso que presentaba un cartel más que atractivo, con los geniales Albert Finney y Jessica Lange, con Ewan McGregor, Helena Bonham-Carter, Steve Buscemi, Danny DeVito y una larga nómina de actores que cumplían sus papeles más que correctamente. Pero fue como si pasara por encima de la película, como si la opinión que me había formado sobre Burton me hubiera impedido entrar en ella y me hubiera hecho resbalar sobre sus fotogramas.

Pero el mensaje más hermoso de los que aporta esta película es el de la definición del amor: el amor, que no es rutina amable y prescrita, ni calidez ordenada, ni madriguera, ni hábitos ni moderación; el amor que no es ni esperanza ni fortuna, sino hambre, fuerza, deseo, sorpresa, imaginación, risa, carne y laberinto.

domingo, 10 de abril de 2011

Pintura dulce

José Pinelo Llull, Paisaje de Alcalá

Vicente Esquivel y Rivas, La nueva partitura

Rafael Senet Pérez, La pesca en la laguna de Venecia

Andrés Parladé, Grata Conversación

Emilio Sánchez Pérrier, Paisaje campestre

José Denís Belgrano, El ensayo

Manuel García “Hispaleto”, Buscando al ratón

José Jiménez Aranda, El recomendado

viernes, 8 de abril de 2011

Carmen

lunes, 4 de abril de 2011

Pastora de carne y hueso

El otro día, una de sus nietas escribió un comentario, asombrándose de que aquella mujer de la que se hablaba era su abuela, Pastora Daza, de Cantillana. Luego de leerlo, la propia Pastora quiso dejar este comentario que yo le agradezco de todo corazón.

Soy Pastora de carne y hueso, como tú bien dices.

Este año por septiembre, en la romería de mi virgen, me comentaron que habían visto en internet escrito algo sobre mi, o al menos, ellos se figuraban que me hacia referencia.

Le dije a mi nieta que lo intentara buscar pero no lo consiguió.

El 2 de Abril vino a casa y me dijo; Abuela, toma esto y léelo, que seguro que te va a gustar.

Y cual fue mi sorpresa cuando me encontré con vuestras palabras. Al no poder leerlo le pedí a una de mis hijas que lo hiciera y terminamos todos llorando.

Nunca pensé que pudiera tener respuesta tan bonita, pero sigo pensado que no fui yo, sino mi Pastora Divina la que tendió su mano en esos duros momentos.

Y seguro que tendrá a vuestro padre junto a ella, en el risco de los cielos.

Me gustaría volverlos a ver para daros un abrazo y las gracias.

Mi marido sigue igual, a veces más animado y otras menos pero vamos adelante con la ayuda de ese cristo sangrante como tú bien dices.

Aquí estaré, en Cantillana, para cuando queráis recordar vuestra niñez.

Un abrazo.

Pastora de Carne y Hueso.

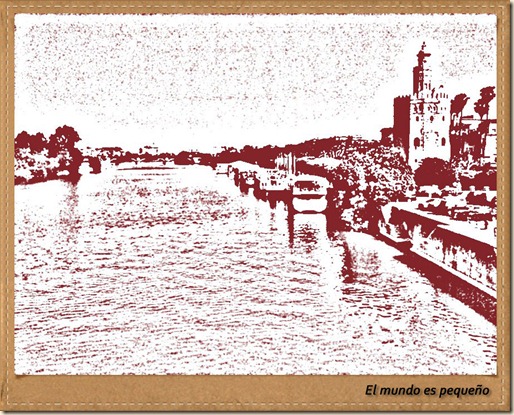

Claro que nos veremos, Pastora. Sea o no con ayuda divina, resulta una suerte contar en esta vida con personas como vosotros. Mi padre ahora está muy dentro de nuestros corazones, y a la vez voló al aire frío de diciembre que llenaba la tierra que él tanto había amado. Y sus cenizas se esparcieron por el río Guadalquivir, que alimentó sus sueños durante tantos años. Pero si de veras mi padre está al lado de tu virgen, en ese risco de los cielos, seguro que se sentirá feliz como el chiquillo que nunca dejó de ser, feliz como el hombre que llevó a sus hijos a recorrer y explorar todos los riscos del mundo. Un beso.

domingo, 3 de abril de 2011

Jazmines, Collins, el arte y la insinuación (3ª y última parte… uf)

[continuación de la 2ª parte]

El arte es morirte de frío

a) La técnica usada,

b) lo que la obra insinúa y

c) lo que el espectador cree que la obra insinúa.

La técnica, ciertamente, no es un elemento del todo mecánico, porque admite mejoras. Uno puede aprender la técnica de un arte y luego usarla de modos completamente originales. O incluso puede inventar técnicas no conocidas hasta ese momento. Estos dos últimos casos pueden aumentar el valor de una obra, pero son méritos que siempre irán ligados estrechamente a la historia de ese arte. Hoy, a no ser por motivos históricos, nadie se asombra ante una película de los hermanos Lumière, y sólo el conocimiento de la historia del cine puede hacernos valorar la crucial e inestimable aportación de estos amigos. En mi opinión, es básicamente un mérito técnico, no artístico, y por eso caduca, mientras que los méritos artísticos de una obra jamás prescriben. Tal vez algunas de las obras de estos hermanos conserven, junto a la cualidad de ser los primeros frutos de una nueva técnica, una calidad artística añadida…

Por otro lado, la insinuación propia de la obra reside tanto en la expresión como en la impresión que produce. La obra puede expresar, mediante el lenguaje que sea, una serie de ideas, que no sólo son valiosas por sí mismas, sino por el modo en que estén trenzadas, o incluso por la oportunidad temporal de las mismas. Pero la obra también puede provocar impresiones en el espectador, impresiones calculadas por el artista.

No hace falta decir que existe una holgura inevitable en la determinación del mensaje contenido en una obra, y no es posible (ni tampoco deseable) aislar con exactitud este mensaje, aunque suele haber muchas pistas que nos pueden servir para saber si un artista pretendía decir algo, pistas que suelen estar en la propia obra.

En este sentido, es curioso comprobar cómo ha habido determinados movimientos que han tratado de ir despojando al arte de su mensaje. Se dice que el arte debe ser plástica y directamente aprovechable, que son nuestros sentidos más primarios los que deben captarlo, y que para ello no hace ninguna falta que la obra exprese ningún mensaje ni siquiera que intente causar impresiones concretas en el observador. Pretende impresionarlo, pero a lo bestia, cayendo sobre él con su novedad, con su técnica salvaje, o con su sencillez insultante, pero siempre sin salir de las formas puras. Hasta cierto punto, y más en unos artistas que en otros, este movimiento expresó un deseo legítimo de sobrepasar una barrera, de inventar nuevos métodos artísticos para despertar de cierto cansancio expresivo. Sin embargo, creo que todos estos movimientos acabaron perdiéndose en las formas, hasta el punto que prácticamente cualquier forma sirve hoy para el arte, permitiendo que en su determinación como obras artísticas o no artísticas intervengan decisivamente juicios comerciales o el de un enorme (nada elitista) grupo de esnobs charlatanes que juegan a las tendencias y las modas, mezclando churras con merinas y muy ajenos a términos como grandeza y profundidad (ARCO y demás saraos).

Tàpies – Inspiració-expiració

Fijémonos en la pintura: con el impresionismo los pintores trataron de sacudirse el supuesto corsé del realismo (aunque el realismo siguió evolucionando sin parar, intacto por la aparición de nuevas orientaciones), y luego le siguieron otros movimientos que, cada vez con más pesadumbre y simpleza, y de un modo económicamente interesado, proponían no sólo el alejamiento, sino la ruptura con cualquier contenido mental consciente en estas obras. Si miramos un cuadro de Pollock observaremos la obra de uno de los últimos artistas sinceros en

Y ¿cuál es este espectador adecuado? No soy yo, tranquilícense los que disientan con todas estas tonterías; aunque mentiría si dijera que no pretendo llegar a serlo. El espectador adecuado es aquel que reconoce de la manera más fiel posible lo que una obra insinúa, que no advierte en ella ni más ni menos que lo que ésta insinúa. Un espectador así se vale fundamentalmente de su acervo cultural, de lo que sabe no sólo a través del estudio, de la observación y de la experiencia, sino también mediante la actividad solitaria y deductiva de su raciocinio, que interactúa a la vez con los sentimientos. Esto explicaría por qué nuestra relación con el arte resulta mucho más placentera cuando nuestra pasión y nuestra razón pueden disponer de más cultura (más información y más experiencia) a la hora de acercarse a una obra de arte.

Sobre gustos…

En nuestras sociedades, tal vez por una creciente e imparable pereza, tal vez por ser la inmediatez y la prisa valores en alza en todos los ámbitos de la vida, se tiende a convertir el arte en una transacción de ideas cada vez más pobre, es decir, una actividad donde todo se facilita y simplifica: la técnica sencilla e ingenua se confunde con la naturalidad, las insinuaciones de las obras deben ser directas y ante todo claras, sin recovecos; incluso la capacidad de los perceptores para descubrir insinuaciones o, aún más, para inventarlas se observa como elitismo, esa tendencia de los pocos de diferenciarse de la canalla.

La manida y falaz frase “sobre gustos no hay nada escrito” no sólo propone que el gusto es sagrado, que cada cual puede poner su gusto, al menos en cuestiones artísticas, donde le parezca. Si sólo se refiriese a esto sería una frase correcta, aunque también obvia e innecesaria. No, la frase también pretende zanjar la discusión sobre los contenidos artísticos. Según esta aserción, yo, que sé poco o nada de pintura, puedo tener mis gustos que serán no sólo tan respetables como los de cualquier estudioso del arte, sino tan razonables como los de éste. No sólo tengo el derecho de tener determinados gustos, sino que me asistirá a priori la misma razón que a cualquier experto en la materia. Si admitimos esto, bien podríamos admitir que, siendo la felicidad que obtiene un perceptor ignorante ante una obra pobre la misma que obtiene uno culto ante una obra inmensa, la calidad de la obra de arte pasaría a ser un valor relativo, una cuestión de expertos pero nada relacionado con el disfrute del arte. Las obras complejas y elaboradas, las asombrosas obras de arte pasarían a ser cosas de la élite, y el pueblo podría entretenerse sin complejos y sin la necesidad de preocuparse por lo que lo entretiene.

Es curioso porque este argumento sólo se puede derrumbar desarrollándolo hasta el final. Porque en mi opinión se puede demostrar que tanto social como personalmente los beneficios de una obra de arte de calidad y de un público capaz de comprenderla son obvios. No automáticos ni universales, pero sí obvios. Para ello, basta seguir esta conversación, algo simple pero suficientemente demostrativa, entre dos vecinos que se encuentran en el bar de la esquina, con una cervecita en la mano:

Vecino melómano 1: Ah, me encanta la música, vecino...

Vecino melómano 2: ¿De veras? Yo también suelo escuchar música.

Vm 1: Yo siempre, tengo discografías enteras, de Pedro Guerra, de Roxana y de Ismael Serrano… ¿Escuchó usted el último disco de Roxana?

Vm 2: [tímido] Pues no, lo siento, pero no me gusta mucho la música que hace…

Vm 1: [vehemente] Pues a mí los cantautores es que me pirran. ¿Qué cantautores le gustan a usted?

Vm 2: Bueno, pienso que la mayoría de los cantautores son como el Manuel Darío de Les Luthiers, que más que cantautor era autocantor… Me gusta Ruibal, algunos discos de Serrat, el cachondo de Krahe, Silvio Rodríguez, poco más…

Vm 1: Es usted raro, vecino.

Vm 2: Creo que pasé esa etapa…

Vm 1: [algo mosca] En fin, yo no creo que sea una cuestión de etapas, a cada uno le gusta una cosa y cada uno en su casa y Dios en la de todos.

Vm 2: No sé, vecino, creo que hay músicos buenos y malos…

Vm 1: No, no, cada uno disfruta de una cosa, lo importante es disfrutar. A mí la música clásica o el rollo ese de los negros tocando como locos, el jazz, y no digamos el rock ruidoso no me gustan. No puedo con ellos. ¿Quién será el juez que a mí me diga que la música que yo escucho es mala o buena? Sobre gustos no hay nada escrito, ya lo dijo el poeta… [risas].

Vm 2: No dudo que cada cual debe hacer lo que desee, y escuchar la música que más le guste, pero aparte de eso, me reconocerá usted que hay diferencias en la calidad de los músicos. Contésteme a una pregunta: ¿quién cree usted mejor músico, Mozart o David Bisbal?

Vm 1: Joder, no hay color, hombre, también es que usted se ha ido al extremo; entre esos dos no hay color [el vecino melómano 1 había visto unos días antes la película Amadeus], por supuesto que Mozart.

Vm 2: Vaya, creí que lo importante era disfrutar. Conozco a algunos que disfrutan mucho más con Bisbal que con Mozart… De hecho, creo que son mayoría, y sin embargo usted me dice que Mozart es mejor que Bisbal. Y eso ¿por qué?

Etc…

La nube y el arte

Queramos o no, todos nosotros, más o menos conscientemente, entendamos más o menos, comparamos las obras artísticas que nos interesan. Esta comparación de obras también puede hacerse con pretensiones académicas, pero ahora no me refiero a

En esta línea artística vital no hay ningún límite pasado el cual las obras sean buenas, quedando bajo ese límite las malas, pero sí existe la progresión, y en la progresión está la vida, el movimiento, el descubrimiento progresivo de los secretos de este maldito mundo. Quien se queda anclado en la obra A, o en la nube de obras que la rodea, solicitando de los demás que respeten su elección (confundiendo el respeto con la tolerancia), tiene todo el derecho de hacerlo, por supuesto. Pero de nuestro Vecino Melómano no se puede decir que lo que le guste sea la música, sino algunos sonidos concretos que son, obviamente, musicales. No sólo no llega más allá, sino que no quiere llegar, y está en su derecho… en su derecho de ser un ignorante musical. Esto es esencial: en cualquier arte el ignorante no es el que sabe menos de ese arte, sino aquel que se ha detenido en cierto punto, que se ha anclado en un nivel concreto de ese arte, que no necesita avanzar, descubrir nada más porque lo que descubrió le es más que suficiente. No hará falta añadir que esta ignorancia, como la sabiduría, no es un termino exacto, un valor todo o nada, sino gradual.

Ahora podemos entender eso que nos ocurre tan frecuentemente, por qué cualquiera puede distinguir sin demasiada dificultad cuándo una obra se encuentra por debajo de su nivel (no interesa, porque resulta particularmente obvia y fútil) o por encima (no se la comprende, se reserva para más adelante, para algún día en que podamos comprenderla). Para alguien que ha leído a Nietzsche, seguramente Hermann Hesse resultará prescindible, pero para un adolescente que comienza a leer y a preguntarse por la vida, tal vez su obra resulte realmente apreciable. Esa línea nebulosa de insinuación es la línea de nuestra propia vida, que avanza (viviendo, aprendiendo, disfrutando) por la senda de la cultura y el placer de contemplar el mundo.

Y al fin Collins y su batería

Fue un gran batería, un magnífico intérprete que nunca pareció estar ahí por la música en sí. De hecho, en cuanto Gabriel y Hackett lo dejaron, él soltó la

Collins dejó de tocar la batería en uno de los mejores grupos de rock de la historia, y se convirtió en un tipo cuya música era superada en calidad por cientos de músicos de ayer y de hoy. Pero sobre todo Collins se simplificó con un afán comercial, como muchos otros hacen, y bien que consiguió lo que pretendía, que hasta lo fichó Disney para realizar una de las más pastelosas bandas sonoras de la casa. Si una obra de Vasks o Part atrae a un grupo siempre reducido de personas, son cientos y miles los que se mueren por cualquier tontería de Bunbury o Amaral, y la sociedad ha demostrado que en esa

martes, 29 de marzo de 2011

Jazmines, Collins, el arte y la insinuación (2ª parte)

[continuación de la 1ª parte]

Agotados los modos de expresión, el arte se orienta hacia el sinsentido, hacia un universo privado e incomunicable. Todo estremecimiento inteligible, tanto en pintura como en música o en poesía, nos parece, con razón, anticuado o vulgar. El público desaparecerá pronto: el arte le seguirá de cerca.

Una civilización que comenzó con las catedrales tenía que acabar en el hermetismo de la esquizofrenia.

E.M.Cioran, Silogismos de la amargura

Elogio de la inexactitud

Cuento todo esto porque, luego de pasar junto al jazmín y de escuchar la batería de Phil Collins, mi pensamiento quiso descubrir los esquemas de funcionamiento de todo esto, y aunque estos esquemas (propuestas científicas) aparentasen ser algo imprecisos, me pareció al pensarlos que se correspondían con innegables realidades. Sé que otros muchos habrán descrito estas realidades con bastante mayor precisión que yo, pero ustedes saben que lo de pensar y escribir no deja de ser un juego, y en los juegos lo de menos son las conclusiones y lo de más el jugar mismo.

Técnica e insinuación

Lo primero que pensé fue que cualquier obra de arte era algo así como la suma de técnica y de insinuación. La técnica, como bien dice nuestro diccionario, es el “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”, así como la habilidad para usarlos. Por tanto, dado que la asimilación de esta técnica es una cuestión de esfuerzo, toda ella está, excluyendo imposibilidades físicas o psicológicas, al alcance de todos. Mi amigo José Antonio Maidero, magnífico pintor desaprovechado por este mundo, me demostró una vez que cualquiera podía

Pero si la obra de un artista proviniese sólo de su habilidad técnica, por muy asombrosa que ésta fuese, y por mucho esfuerzo que hubiera requerido obtenerla, todos podríamos ser artistas en casi todo, y el diseño de un satélite artificial que cruza el sistema solar sería un trabajo bastante más artístico que un poema de Aleixandre. Cualquiera que tenga una mínima sensibilidad sabe que no es así, sin necesidad de desmerecer la habilidad y el trabajo que los ingenieros astronáuticos hayan demostrado en el diseño del aparatito. ¿Qué es lo que hay que añadir a la técnica para que algo se convierta en objeto artístico?

El extremeño

Pienso ahora en el cuadro que colgaba en el salón de mi casa cuando yo pequeño: lo firmaba El extremeño, y creo recordar que estaba realmente pintado a mano, aunque algo me decía que ese buen señor pintaba varios de esos cuadros al día. A la pintura, un paisaje bucólico con pajar y todo, se le notaba a la legua su composición mecánica y fría. El cuadro no insinuaba nada más allá de lo que uno veía. Por supuesto, uno podía fantasear con el pajar, o buscar formas extrañas como las que buscamos en las manchas del mármol, pero ni siquiera para la imaginación desbordante de un niño como yo el cuadro decía nada más que lo que decía a simple vista. No insinuaba nada. La insinuación podría ser, pues, la habilidad de orientar la técnica hacia la expresión personal, más o m

Entre las pretendidas obras de arte encontramos trabajos cuya alta calidad técnica nos sorprende pero que, por el contrario, no insinúan gran cosa (obra A de la gráfica), mientras que otras insinúan mucho sin usar una técnica demasiado depurada (obra B).

Yo siempre he creído, y es un ejemplo, que Vargas Llosa era un escritor de una gran técnica pero poco insinuante, aunque cada día creo con mayor convicción que tampoco hay que exagerar: no es tan bueno técnicamente, y lo demuestra regularmente en sus artículos de El País...

El gusto por el arte parece conllevar una mayor tendencia a valorar más la insinuación, puesto que la técnica parece al fin y al cabo algo mecánico, mientras que la insinuación resulta de la asombrosa integración de un montón de funciones humanas. Además, se diría que cualquier obra de arte tiene como fin insinuar algo, aunque si lo hace echando mano de una técnica depurada, mucho mejor.

Insinuaciones surtidas

La relación entre obra de arte y espectador no es, obviamente, un fenómeno automático ni irreflexivo. Si delante de la obra se pretende algún tipo de bienestar consciente, el perceptor no puede esperar que la técnica y la insinuación contenida en la obra le entren pasivamente por los sentidos, sino que debe buscar, y en esa búsqueda el perceptor encuentra en la medida que sabe buscar.

Así pues, en la insinuación artística intervienen dos aspectos necesarios:

1. Lo que la obra objetivamente insinúa.

2. La habilidad del receptor para descubrir esa insinuación, echando mano de su acervo cultural y de su educación sensible.

La interacción de estos dos valores produce la insinuación final, que no es un dato fácil de calcular, porque no es la media de los dos valores anteriores, ni su suma, sino una interacción entre ellos. Así, la falta de un aspecto no puede compensarse ilimitadamente por la abundancia del otro.

La capacidad de una persona para descubrir insinuaciones que el autor no pretendía es interesante desde el punto de vista creativo, pero no puede, por mucho que algunos lo pretendan, añadir nada a la calidad de la obra. Tomemos la pieza 4’33” de John Cage (obra C en la gráfica), que para quien no la haya

[continúa en la 3ª parte]

sábado, 19 de marzo de 2011

Jazmines, Collins, el arte y la insinuación (1ª parte)

Jazmín

Pasé junto al jazmín. Hoy sólo estaba lleno de promisorios brotes. Cierta mañana, hace unos meses, tras una noche de diluvio lucía rebosante de pinceladas blancas y aromosas. Igual no le gusta el frío, y esta noche pasada lo hizo. Sonaron en mi móvil Dance with the Moonlit Knight y Firth of Fifth, de Genesis.

Collins

Entre otras maravillas, la batería de Phil Collins suena prodigiosa, y pienso en la penosa involución que sufrió su carrera. El tercer tema del disco, More Fool Me, aparecido originalmente en el disco Selling England by the Pound, comenzó a sonar. Era, con mucho, y a pesar de la guitarra de Hackett, la peor canción del disco, y la muestra temprana de que Phil Collins, aparte de un grandísimo batería, era un tipo de un gusto musical bastante pobre.

El grupo, hasta 1975, fue liderado por Peter Gabriel (voz, flauta, percusión), aunque todos (Rutherford al bajo, Banks a los teclados y Hackett a las guitarras) colaboraron con su genio a

Después de Wind And Wuthering, Steve Hackett anunció también su marcha por diferencias creativas con el resto, y entonces el grupo se escoró definitivamente al pop, a una música mucho menos elaborada, más repetitiva y bastante más vulgar. Collins, como luego demostró con su carrera individual, debió sentirse muy bien al verse libre de los corsés artísticos que pri

A principios de este mes de marzo Phil Collins anunció que abandonaba la música para dedicarse “a ser padre a tiempo completo”. Además, aclara en su propia página web que su despedida no se debe a que haya sido maltratado por la prensa, ni a que no se sienta amado por sus fans, ni tampoco a que ya no encaje en el medio, pamplinas más propias de un personaje del tomate que de un supuesto gran artista. Y tengo que reconocerlo: deseándole toda la salud y la felicidad posibles, me alegro muchísimo de que por fin deje la música. Desde que abandonó la batería de Genesis, este buen hombre ha estado regularmente llenando los medios de comunicación con sus gritos insoportables y sus iterativas banalidades musicales. Pasó de ser uno de los mejores baterías del mundo a ser uno de los cantantillos más pesados y chirriantes de la historia. Pasó de la grandeza, la dulzura, el contraste y la personalidad del rock más inteligente y sensible, a lo pegadizo y venal, al bailoteo, al tarareo de una música directa, simple, una música volátil, llena de poses y vulgaridad.

Observen sobre el terreno el asunto. La primera pieza es la que escuchaba por la mañana, contenida en la caja de 4 discos titulada Genesis: Archive 1967-1975, con música en directo del grupo. La cancioncita posterior es Don’t Lose My Number, del disco que Collins sacó en solitario No Jacket Required, con la que ustedes podrán echarse un bailecito la mar de molón. Comprobarán la diferencia entre el Collins batería (concéntrense en el sonido portentoso del instrumento)

y el Collins chundachundero de los últimos tiempos

Entonces, cuando acabó la canción que Collins perpetraba ya en 1975, seguí caminando preguntándome qué diferencias había entre la voz entera de Gabriel y ese lamentable sonsonete que es la voz de Collins, o entre la batería intensa y valiente del Collins músico y la otra, electrónica y tediosa, del Collins empresario; y fui dándole vueltas al jazmín, al arte y sus voces, a las insinuaciones del arte y a la pereza de nuestros sentidos…

[continúa en la 2ª parte]

jueves, 17 de marzo de 2011

Rompecabezas

El último día de junio, cuando cumplía veintidós años, lo había dedicado a completar un rompecabezas, visitar a mi padre y tomar por la noche unas cervezas con Manolo, Luis Pizarro y su entonces mujer Ana. Al separarme de ellos, me dirigí a una fiesta que un amigo celebraba en su piso del barrio de Bami. En ella, inesperadamente, me topé

con una rebujina de «hermosos mancebos» y de lustrosas señoritas,

gente bien que no se correspondía con el dueño de la casa. Afortunadamente, también andaban por allí Jesús, Paco y Mari Carmen, Marga, Chari y Juamba, Luis y Lupe... Eran tiempos en que me debatía inseguro alrededor de un cambio radical en mis perspectivas de futuro: cometía la locura de abandonar la Facultad de Medicina en el tercer curso de carrera, y trataba de encontrar unos estudios más cortos que, brindándome posibilidades más inmediatas de trabajo, me dejaran tiempo libre para todas mis veleidades literarias y amorosas.

En los primeros días de julio, en un cuaderno garabateado de improvisados dibujos, fui describiendo con cuidadosa torpeza el día de mi cumpleaños, que había estado salpicado de llamadas de los amigos. Me habían llamado el mismo Manolo, Marien, Ana, y desde Madrid Almu, Susana, Sara; incluso el mismísimo INEM me llamó, aunque no precisamente para felicitarme. En el texto aparecía fugazmente mi madre, que me llamaba a comer. Mi madre...

Sobre Susana, una mujer con la que mantuve una duradera e ilusionada correspondencia en mi adolescencia, gestándose una amistad que aún hoy perdura, escribí lo siguiente:

También habló Susana, la eterna buscadora, secreta búsqueda de incógnitas. Con su forma de hablar pausada y seria incluso cuando ríe. (...) Pero detrás del espejismo de su pasividad temerosa se extiende toda una vida, un complejo enmarañamiento de intenciones y respuestas que supieron no hace mucho encender su luz roja, y presentarme un problema con una sinceridad elogiable y madura que me sorprendió por lo inteligente y por el valor que demostraba. Susana lleva mucho en mí, demasiado tiempo surcando a mi lado, a unos quinientos kilómetros, este océano tumultuoso, y jamás le reconoceré bastante el bien que me ha hecho. Madrid se acercó a Sevilla...

Y de Sara, aquella niña impredecible que llenó mi buzón de locuras y mi imaginación de paisajes, escribí cosas que ahora no sabría muy bien qué significan, aunque tal vez no haga falta pararse en los significados para contemplar a aquella (esta) chiquilla adorable:

Sara monta caballos de hielo, y salta de ellos a una playa desierta y antigua, mete el dedo en las colmenas y se chupa la miel de oro, con los ojos muy abiertos, cerrándolos al exclamar un ¡deliciosa! Sara lo intentó tres veces, y a la tercera se desbocó por entre torrentes labrados, como empujando al agua y siéndola. ¡Qué hermoso verla doblar con rapidez su curso, saltar de una cascada no esperada! Su voz, qué lindo regalo de cumpleaños, qué delicia sentirla vibrar en mi oído, en mi memoria y en mi corazón. No quiero decir más de ella, pues poco podría decirse de la sorpresa si se la conociese andando por ahí...

El verano siguió su curso, y mi diario, iniciado a mediados de junio, fue invadido por las tristezas y los anhelos, por ingenuos y apasionados reproches a la vida, por el destilado de una soledad que anegaba mi interior como el vacío inunda el universo. Fueron poco más de cuatro meses los que tardé en apurar aquel cuaderno, pero unas páginas antes de acabar, sobre el mes de septiembre, en la generosa amplitud que entonces tenían las semanas y los meses, apareció otra Soledad. La quise intensamente, pero ella no pudo quererme más que de paso, porque su corazón, que se hallaba encerrado en una cárcel de amor imposible, encerró al mío en otra cárcel, tan dulce y dolorosa como la suya. Reímos y quisimos creer que lo inevitable no era cierto, pero al final, garabateadas mis lágrimas en sus últimas páginas, un 17 de octubre de 1984, le regalé a Sole mi diario y nos despedimos para siempre. Ella lloró y lloró a mi lado, y mis lágrimas y las suyas desdibujaron para siempre las nítidas, rigurosas líneas de mi corazón, dejando esa tarde dentro de mi pecho la estampa al natural del amor desnudo, y la impresión acogedora del encuentro entre el azar y mis pobres sueños.

Sólo me resta desear que este cuaderno no termine aquí, que, a diferencia de la visión de Alfanhuí, el viento no amaine y que el libro más hermoso que jamás tuve siga enseñándome a vivir, a darte vida. Te querré siempre.

17-OCT-84

Y así ha sido hasta hoy mismo...

martes, 15 de marzo de 2011

Me duermo para soñar

Camino y escucho esta copla, y una visión fugaz, de esas que parecen esclarecer y simplificar los enigmas, pasa inasible por mi pensamiento. Pasa justo cuando Camarón habla del mar, de las olas que rompen levantando espumas y de la arena blanca sobre la que se duerme para soñar. Y luego yo, despierto ya al día y a sus tráficos, tratando de reconstruir lo fugaz y de recordar acaso un sueño instantáneo, me pregunto: ¿Puede acaso el amor zafarse de los laberintos de la pasión y derramarse sobre tu frente como un simple frescor? ¿Puede ser el amor eso que sientes cuando cierras los ojos y descarnas la mirada? ¿Puede el amor fluir con el azar, reír con la suerte, descansar con la luz? El mar, terrible, formidable, canta tierno su canción de espuma, y sobre la blanca arena, blanda y cálida, duerme el niño soñando con el amor…

Pueblos de la tierra mía

Verea del camino,

fuente de piedra,

lleva mi yegua.

Las olas rompen en la mar,

las espumas levantan,

y sobre la arena blanca

yo me duermo para soñar.

Pueblos de la tierra mía

qué blancos y bonitos son,

porque brillan más que el sol

en toíta Andalucía.

Con el palo y la vela va mi barquito

cruzando la bahía mu despacito,

y qué airoso cuando el viento le sopla,

y corre garboso, corre garboso...

Verea del camino,

fuente de piedra,

cantarillo de agua

lleva mi yegua.

De San Fernando a Cai

voy caminando

y en tus ojillos, niña,

yo voy pensando.

De San Fernando a Cai

voy caminando.