miércoles, 18 de noviembre de 2020

Con él...

miércoles, 20 de mayo de 2020

Ella y él

A partir de entonces, odiándose con fervor, ambos existieron en exclusiva para sus tres hijos, y no buscaron otros abrazos ni pensaron en el alivio de otro querer. Ella se encargó de la titánica labor del cuidado, aunque pronto tuvo que salir a la calle para, además, limpiar por unas pesetas las inmundicias de algunas familias pulcras y liberales. Él, por su parte, pasó las semanas enteras, del alba al ocaso, entre herramientas y ruedas, y no hubo un solo domingo en que faltara a la cita con sus hijos.

Él y ella intercambiaron un odio generado, con razón o sin ella, por la dignidad y por la nobleza, un odio sólo superado por el amor que ambos merecían.

Una tarde, treinta y tantos años después, se volvieron a encontrar. Por entonces, él comenzaba a caer en la telaraña del Alzheimer. Incapaz ya de vivir solo, cada mes se alojaba en casa de uno de sus hijos. Le era imposible practicar la pesca, su pasión después de jubilarse, y el humor le había cambiado con la enfermedad: recelaba de sus nueras, de su yerno, que, decía, lo acosaban e insultaban impunemente.

Aquel día se fue abrumado de casa del menor de sus hijos. Estaba convencido de que su nuera lo hostigaba y él, por orgullo, no podía permitir más atropellos. Había llegado a un punto insoportable y quiso buscar el consuelo de su hija, contarle lo que estaba pasando, pedirle ayuda. Y así se dirigió a su casa. Su hija no estaba, y fue ella, ella, la que contestó. Cuidaba de sus nietas. Sonó el portero electrónico y contestó, y esas fueron las primeras palabras que cruzaron en treinta y tantos años. Ella le abrió la cancela y él subió. Luego le abrió la puerta y él entró. Y lo vio tan angustiado… Él habló y ella lo escuchó, y luego trató de calmarlo. Intentó que comprendiera, que las cosas no eran del todo como él las veía, que debía tener paciencia y cuidar de él mismo… Al final, él se fue de allí más tranquilo, después de haberse quebrado aquel silencio eterno.

Dos, tres años después, él paseaba con su hijo mayor por el patio de la residencia. Charlaban. Él no sabía muy bien quién era aquel hombre que venía a verlo muchas tardes, pero le traía cariño e historias que, eso decía el desconocido, eran sus propios recuerdos. De pronto, él le dijo a su hijo:

―Yo una vez tuve una mujer…

―Mi madre, ¿no, papá? Tu mujer.

―No, no ―contestó él―, fue una mujer que yo tuve…

El hijo, impresionado, pensó que después de tantos años iba a conocer una aventura de su padre. Él siguió contando detalles de su aventura, y su hijo no tardó en saber que hablaba efectivamente de ella, de su madre. Entonces el hijo no quiso decirle que ella había muerto unos meses antes, que en un golpe inesperado del azar su corazón enorme se había acabado de romper para siempre. Su hijo contuvo las lágrimas y siguió paseando, saludando a los viejitos de la residencia, y charlando con su padre, desgranando relatos que estaban trenzados con los recuerdos del viejo, sí, pero también con el aliento de ella, sobre todo con el aliento de ella… Felicidades.

viernes, 18 de noviembre de 2016

89 años de un ser superior

El día que nuestros padres mueren empezamos a hacerle preguntas al amor, acaso por conocer algo del acontecer de sus corazones. No se quiere a los hijos con el corazón, víscera débil y expuesta a los vientos de la vida, sino con las tripas, con la columna vertebral, con las piernas que andan sin descanso, con las manos… Por eso con nuestros padres nos preguntamos por esos territorios íntimos, tan de uno, que fueron sus corazones, por los deseos silenciosos que guardaron, por la melancolía de viejos palacios que flotaría en ellos como la niebla en el crepúsculo; nos interrogamos por el aliento de sus rabias, por las palabras que, susurradas en soledad, se perdieron para siempre.

Súbitamente la muerte nos señala su carne, su debilidad, el desamparo esencial que nos acompaña a todos. ¿Quién iba a pensar que podían sangrar, que podían desfallecer, que una enfermedad cualquiera podía tumbarlos en una cama? ¿Quién iba a pensar que podrían necesitarnos? Hubo algunas pistas, llantos por otras muertes y abrazos imprevistos, el terremoto de los nietos o los primeros dolores visibles, pero los hijos solemos estar demasiados ocupados en el camino, desbrozando los días, sin tiempo de mirar atrás. Y es que ellos parecían tan grandes, tan inexpugnables, tan eternos y primordiales… Hoy papá hubiera alcanzado los 89 años, y estoy seguro de que los habría cumplido erguido, fundamental, verdadero, pero sobre todo rebosante de amor por nosotros sus hijos. Falible pero generoso, pobre pero revestido de una dignidad silenciosa y superior, padre pero a la vez hombre, tan mortal…

martes, 18 de noviembre de 2014

Entrega y ternura

Efectivamente, el camino sólo tiene una dirección, es un viaje sólo de ida. Y sin embargo, cuántas vueltas y revueltas por mor de nuestra memoria, por ese vicio afortunado de dejar rastro.

Los edificios más hermosos son objeto de la erosión constante, de la intemperie y del calendario, y al fin sólo quedan ruinas, cimientos sólidos, recios muros que desmienten la futilidad del universo.

Igual con el corazón, con los nervios y las risas, con el dolor y la rabia, con el error y el acierto.

La ausencia, en una amalgama de perfumes, reina y se derrumba ante el recuerdo de una caricia, ante las evidencias imborrables de la entrega y la ternura…

lunes, 18 de noviembre de 2013

León

El 18 de noviembre de 1927, en plena dictadura de Primo de Rivera, en una Sevilla que raramente dejaba de anegarse en invierno con las crecidas del río Guadalquivir, y en una familia muy pobre nació este niño.

No sabemos muy bien cómo se ganaban sus padres el sustento, pero sí sabemos que había un gran desorden en las relaciones familiares. Sufrió enfermedades extrañas, una de las cuales le llenó la cabeza de bultos y cicatrices. Otra le afectó a un ojo, y sólo la vejez borró sus huellas.

Unos años después su padre, en alguna de las raras ocasiones en que tuvo la suerte de verlo, le contó la historia de un padre y un niño.

― Mira, León ―así lo llamaba su padre, León―, un día un hombre le dijo a su hijo que se subiera en una mesa, que se acercara al borde y se colocara de espaldas. Luego le dijo que se tirase hacia atrás, que no se preocupara porque él lo cogería en sus brazos. El niño se dejó caer de espaldas y el padre se apartó. Y cuando el niño, desde el suelo y dolorido, miró a su padre, el hombre sentenció: “Esto es para que no te fíes ni de tu padre”.

Ahí estaba su padre, con planta de señor.

Cuando el niño contaba nueve años, a principios de la guerra, supo que su padre había sido encarcelado. Le dijeron luego que un cura lo había reconocido y denunciado. Se encontraba en casa de una hermana, por la zona de Puerta Osario, una de cuyas ventanas daba a una calle estrechísima y a un convento, desde el que el cura descubrió a su padre. El niño, de la mano de su madre, lo visitó muchas veces. Le llevaban comida, alguna ropa, tal vez tabaco… Poco después, en una de las visitas, les comunicaron que su padre ya no estaba en la cárcel, lo que no quería decir que había sido liberado, sino que había sido fusilado en una de las sacas nocturnas. Cualquiera pensaría que su padre fue un preso político, pero aunque en la familia se dijo durante mucho tiempo que había sido encarcelado por comunista, la realidad es que estaba en prisión por carterista, como preso común. Pero los carniceros, necesitados de espacio en una cárcel abarrotada, no debieron pararse a mirar la etiqueta de los condenados.

Fue con nueve años también cuando pudo ir al colegio por primera vez, posiblemente porque nadie se preocupó de llevarlo antes. Allí un profesor, al que no olvidó hasta que su memoria fue borrándose de raíz, le leía libros de Julio Verne y le enseñó a leer y a calcular. En poco tiempo, el niño, ansioso por aprenderlo todo, fue expulsado de la escuela por la pura y desnuda necesidad, y trabajando y cuidando de sus hermanos, vivió siempre en la nostalgia del colegio, de las aventuras y de los descubrimientos.

Ese mocoso con carita asustada tuvo luego unas manos fuertes con las que amasó la vida, con las que acarició la siempre esquiva felicidad. Este niño hubiera cumplido hoy ochenta y seis años. Nunca olvidaré su olor, su entrega, su humanidad falible pero inmensa, el amor que dejó en el aire cuando se fue… Felicidades.

domingo, 18 de noviembre de 2012

El calor que mueve el mundo

Pero Vera tenía un hijo que ardía de envidia por las habilidades de mi padre, que se moría de celos por la confianza que su padre ponía en el mío, y eso el viejo lo sabía. Así que un día mi padre se presentó en la oficina y le dijo a Vera, entre lágrimas correspondidas, que dejaba la empresa. El cuerpo hacía tiempo que le pedía agarrar al hijo por el cuello y cantarle las cuarenta, pero no estaba dispuesto a poner a aquel buen hombre, que había sido un padre para él, entre la espada y la pared. Así que se fue a buscar otro trabajo y acabó de recauchutador en un taller recién abierto en la esquina de Canal con la antigua Héroes de Toledo, arreglando ruedas pinchadas y aplicando en ello todo el arte y el saber que sus años de trabajo le habían proporcionado. No, no era tarea menor eso de dejar las ruedas como nuevas, de conseguir que “las gomas” durasen, y por eso los taxistas y los camioneros, conscientes de la importancia de los neumáticos en su trabajo, se hacían clientes fijos y acudían a él como su recauchutador de cabecera.

Los domingos, loco por vernos, mi padre se plantaba incansable en una esquina cercana a mi casa y esperaba una, hasta dos horas a que bajásemos para pasar el día con él. Entonces tomábamos un autobús y explorábamos los alrededores de Sevilla. Aventureros, nos dedicábamos a recolectar moras dulces de las moreras que conducían al manicomio, a coronar la cumbre del monte de la Pañoleta, para luego probar el vino de pasas y el jamón de la Bodega de San Rafael; o conquistábamos el castillo del Alcalá de Guadaíra, o algún puente, alguna charca… Otros días echábamos ratos de pesca y baño en el pantano de Bornos, en la antigua ribera de Guillena, en el río Viar de Cantillana… Pero las más grandes hazañas dominicales ocurrían cuando caminábamos sin fin por las cunetas de olivos camino de Umbrete o Espartinas, examinando cada ruina, cada mansión fabulosa, cada pozo y cada fábrica abandonada, para llegar desmayados a las tantas de la tarde a un bar al que entrábamos sin melindres, con un hambre sana y limpia.

Una tarde, cuando mi padre comenzaba a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer, agobiado por ciertos sentimientos paranoicos pero aún capaz de reflexionar sobre sí mismo, lo saqué de casa y lo invité a tomar un café. Le expliqué las cosas como si se las contara a un niño, con claridad y ternura, tratando de enfocarlo todo desde el punto de vista de su tranquilidad: has luchado mucho, tienes a tus tres hijos criados, tres hijos que te quieren y que afrontan la vida con decisión, y cinco

Hoy mi padre cumpliría ochenta y cinco añitos, él, que de viejo se quejaba de los viejos impedidos que cruzaban las calles renqueando, que hasta casi el último momento corría como un chiquillo y caminaba kilómetros diarios, que cocinaba con un detalle admirable y pescaba con artes menores pero sublimes. Con un solo error estropeó su vida y la de mi madre, pero nunca dudé de su condición de víctima. Y mucho menos de su condición de padre, porque siempre, siempre, con sus errores y sus aciertos, nos hizo sentir ese calor que es el que mueve el mundo.

viernes, 18 de noviembre de 2011

Ochenta y cuatro años

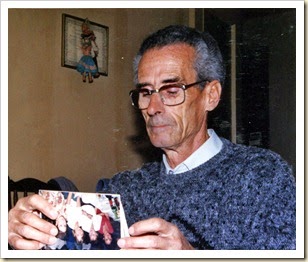

Miro esa manita sobre su pierna y me estremezco. Soy capaz de percibir lo que él sentía en ese instante: el cosquilleo provocado por el roce leve y preciso de esos deditos, la emoción ante el diminuto entusiasmo que las palomas me provocan, la fugaz pero certera felicidad que lo invade a él, y también a mi madre... Es bien cierto, los niños brillan como elegantes estrellas cargadas de futuro.

Me detengo en el perfil embelesado de mi padre y advierto su sentimiento gigante, cómo retira la mano derecha para dar una oportunidad a mi paso, al crecimiento que un día me llevará lejos de él. Tal vez he dicho algo, balbuceos divertidos que viajan directamente, sin demora ni cálculo, al centro de su corazón. Por ahí debe andar aún el reloj que lleva en su muñeca. ¿Qué será lo que sostiene en esa mano?

Es domingo, sin duda una cálida tarde de primavera de 1963. Según me dijeron comencé a caminar pronto, con sólo diez meses. Mis padres van vestidos de domingo. Sus ropas humildes pero aseadas demuestran que el día era especial. El pantalón remangado de mi padre y esas zapatillas de lona, su camisa blanca de hombre limpio y minucioso, sus brazos, todo conserva para mí un olor especial, el aroma del refugio, la fragancia del cariño.

Mi madre, con sus manos jóvenes como brotes, sostiene el gorrito blanco con el que aparezco en otras fotos, y sonríe al fotógrafo, tal vez animándome a mirar al objetivo de una cámara que, a fuerza de fotografiar la ternura, se convirtió ella misma en el tierno símbolo de los sueños y la inmortalidad.

Yo entonces no tenía miedo a los pájaros y mi madre sonreía confiada. ¿Qué llevaría en ese bolso oscuro? El mundo giraba difícil y prometedor. La lenta melodía de una tarde de domingo sonaba entre el azahar y el arrullo de las palomas, entre las risas desordenadas de los niños. ¡Qué brazos más tersos los de mi madre, qué seguros los de mi padre! ¿Cómo podría medir ahora el cariño que entonces los unía? ¿Por qué luego, tan pronto, ese cariño se desvaneció?

Esa niña sentada al fondo, el hombre de la camisa oscura, el del bigote y el cigarro, que con los niños, detrás de nosotros, mira hacia el barullo que los arvejones provocan en las palomas; el pelo brillante de la señora con el bebé, que se fija en ¿qué?; las palmeras eternas, el museo de azúcar, la luz tardía que enciende el vestido de mi madre, ese lazo en su cintura, su pulsera, el anillo en la mano de mi padre, las diminutas sandalias que calzo, mi mano conmovedora dispuesta a señalar a las palomas, la medalla que cuelga sobre mi pecho... Pasado, todo pasado, aunque al escarbar en la imagen sólo encuentro futuro, ese futuro al que estamos condenados. Todo futuro salvo en mis padres, que posan ante el fotógrafo vestidos de presente, generosos, enamorados de la vida, henchidos de un amor que ahora fluye por mis venas...

Feliz cumpleaños…

lunes, 4 de abril de 2011

Pastora de carne y hueso

El otro día, una de sus nietas escribió un comentario, asombrándose de que aquella mujer de la que se hablaba era su abuela, Pastora Daza, de Cantillana. Luego de leerlo, la propia Pastora quiso dejar este comentario que yo le agradezco de todo corazón.

Soy Pastora de carne y hueso, como tú bien dices.

Este año por septiembre, en la romería de mi virgen, me comentaron que habían visto en internet escrito algo sobre mi, o al menos, ellos se figuraban que me hacia referencia.

Le dije a mi nieta que lo intentara buscar pero no lo consiguió.

El 2 de Abril vino a casa y me dijo; Abuela, toma esto y léelo, que seguro que te va a gustar.

Y cual fue mi sorpresa cuando me encontré con vuestras palabras. Al no poder leerlo le pedí a una de mis hijas que lo hiciera y terminamos todos llorando.

Nunca pensé que pudiera tener respuesta tan bonita, pero sigo pensado que no fui yo, sino mi Pastora Divina la que tendió su mano en esos duros momentos.

Y seguro que tendrá a vuestro padre junto a ella, en el risco de los cielos.

Me gustaría volverlos a ver para daros un abrazo y las gracias.

Mi marido sigue igual, a veces más animado y otras menos pero vamos adelante con la ayuda de ese cristo sangrante como tú bien dices.

Aquí estaré, en Cantillana, para cuando queráis recordar vuestra niñez.

Un abrazo.

Pastora de Carne y Hueso.

Claro que nos veremos, Pastora. Sea o no con ayuda divina, resulta una suerte contar en esta vida con personas como vosotros. Mi padre ahora está muy dentro de nuestros corazones, y a la vez voló al aire frío de diciembre que llenaba la tierra que él tanto había amado. Y sus cenizas se esparcieron por el río Guadalquivir, que alimentó sus sueños durante tantos años. Pero si de veras mi padre está al lado de tu virgen, en ese risco de los cielos, seguro que se sentirá feliz como el chiquillo que nunca dejó de ser, feliz como el hombre que llevó a sus hijos a recorrer y explorar todos los riscos del mundo. Un beso.

jueves, 21 de octubre de 2010

Encamados

De todos modos, sin entrar a discutir los indudables beneficios de la eutanasia, ni las correspondientes limitaciones que debe tener su uso, hay un aspecto de esta noticia que nadie va a abordar, ni los poderes públicos, ni los empresarios del sector geriátrico, ni siquiera los propios interesados, que los pobres míos suelen estar impedidos para, entre otras muchas cosas, exigir sus derechos. Y ese aspecto de la cuestión es el de las condiciones en que acaban la gran mayoría de nuestros ancianos, la suerte que corren en los últimos años de su vida, muchos de ellos arrumbados en un sillón de casa o pudriéndose en uno de los muchos geriátricos que, bajo nombres rimbombantes, esconden su categoría de cubos de basura.

En los cinco años que mi padre permaneció en un asilo (palabra que se ha tratado de borrar del diccionario, sin modificar la realidad a la que daba nombre) vi a muchas mujeres y hombres a los que deseé una pronta muerte. Y no todos padecían enfermedades terminales y dolorosas. Los

Todos, los solos y los que eran visitados y atendidos por sus familias, pasaban horas interminables en el asilo, horas vacías en las que sus cabezas cansadas se enredaban sin vuelta atrás en una demencia perfectamente descrita por los manuales. Los que eran visitados con cierta frecuencia mantenían un punto de contacto con la realidad exterior, pero aquellos que no tenían familia, o cuyos familiares no consideraban necesario aparecer por aquel triste lugar, ésos perdían la cabeza en poco tiempo.

Los casos más sangrantes eran aquellos que caían en la cama, los encamados. Conocí a muchos porque mi padre se llevó más de un año tumbado antes de morir. La cama no distinguía entre locos y cuerdos, los hundía a todos en un desvarío definitivo, y en muchos casos los únicos estímulos que recibían durante los eternos días y las eternas noches eran las comidas, que les eran administradas con prisas y con métodos propios de granjas de engorde.

La zona de encamados era el lugar donde convergían todas las disfunciones del sistema, las económicas, las profesionales, las políticas... Privatización de servicios esenciales, presupuestos cicateros,

No sé si el celador de Olot ha matado a estas mujeres por pena o no, pero lo que no me extrañaría nada es que las dos pobres mujeres, como otros muchos cientos de miles de personas en este país, dieran tanta pena que uno no pudiera más que desearles el fin. Y si se demostrara que el celador lo hizo por piedad, el juez que lo condene, los policías que lo custodien, los periodistas que lo vendan, los políticos que sientan removidos sus tronos por el imperdonable error de este individuo, y en general todos nosotros que lo juzguemos con las prisas propias de estos tiempos, deberíamos mirarnos la glándula de la hipocresía, porque igual la tenemos a punto de estallar.

lunes, 4 de enero de 2010

Pastora, de Cantillana

La señora era mayor, pero se expresaba con un deje de ironía realmente divertido y tierno. También su marido, aunque aquejado de Alzheimer y tumbado en una cama con sus capacidades bastante limitadas, poseía el mismo deje, y una curiosa sonrisa siempre a punto de dibujarse en los labios. Eran de Cantillana, un pueblo cercano a Sevilla, donde hay dos vírgenes que dividen al pueblo en dos fiestas y en dos bandos. Cuando se cuenta, estos dos bandos

En el hospital habíamos hablado de Cantillana, porque ellos de antiguo poseían un trocito de tierra y una casa humilde construida en él, un terreno situado en el camino que conducía al Río Viar, un afluente del Guadalquivir donde hace muchos años la gente iba a pasar los fines de semana bañándose y disfrutando de la naturaleza. Llegaron a poner una tienda con bebidas frías y comidas, y cobraban la voluntad por dejar pasar a la gente por su finca. Así que no era raro que nos hubiésemos encontrado por allí unos cuarenta años antes, porque mi padre solía llevarnos al Viar algunos domingos.

En el hospital la mujer, Pastora de nombre, había dejado encima de la mesa de mi padre una foto de su virgen, y en cierto momento, observando que yo no dejaba ningún día de leer, se ofreció a traerme un libro sobre la Pastora de Cantillana, en el que podría aprender mucho sobre el municipio. Al día siguiente me entregó la típica revista que se edita para las fiestas del pueblo, con muchos artículos sobre la devoción de al menos la mitad de los cantillaneros. La hojeé y luego la conservé algún rato más para que la mujer no entendiera que aquello me interesaba poco.

Poco antes de morir mi padre, me había levantado a charlar con Pastora, y mi hermano también se levantó porque, siendo él tres años más pequeño que yo, recordaba con mucho más detalle nuestras excursiones al Viar. Mientras tratábamos de recordar con ella nuestras excursiones de la infancia, yo miraba de reojo a mi padre, que estaba sedado, y en cierto momento observé que su respiración se hacía algo más lenta. Mi hermano siguió hablando, pero yo ya no quitaba la mirada de mi padre, hasta que supe de cierto que la respiración se acababa, que su corazón quería seguir latiendo pero su cuerpo rehusaba ya mantenerse en aquel sinsentido. Entonces hice una seña a mi hermano y los dos asistimos a la muerte de mi padre, que ocurrió en unos minutos.

Pastora, cuando médicos y enfermeros asistían a mi padre, que ya había muerto, en la puerta de la habitación, se acercó a nosotros y muy bajito, con los ojos llorosos, nos dijo: “¿Queréis que os diga una cosa? Yo se lo he pedido a la Pastora: que muriera pronto y sin dolor”. Por encima del entendimiento, el sentimiento hizo que estas palabras me llegaran como una caricia, y sin poder reprimir el llanto le dimos las gracias. Pastora era (seguirá siendo) una mujer amable, resuelta y luchadora, y atendía a su marido con un cariño y una determinación que decían mucho de ella.

domingo, 20 de diciembre de 2009

Polvo enamorado

Antes de subir a la habitación para recoger las cosas de mi padre, la había entrevisto sentada en su silla de ruedas, orientada hacia la puerta del servicio, lenta como la anciana pausada y penetrante en que la convirtió la insistencia erosiva del reloj. Andrea está medio ciega y dice tener las dos caderas rotas.

Luego, al bajar, aún seguía allí, y tras recibir las sinceras condolencias de dos de las auxiliares de la residencia, la saludé. Una de las auxiliares, con carita de gitana, se quedó a nuestro lado, modulando cándidas exclamaciones de emoción ante los besos que Andrea me dio en cuanto pudo reconocerme. Porque esta vez tardó en reconocerme, y cuanto lo hizo aferró mi cabeza con sus dos manos y me llenó de besos. Y claro, luego vino la pregunta…

— Y tu padre, ¿cómo anda? —preguntó arrastrando las palabras, con ese acento tan personal.

— Andrea, mi padre murió el sábado.

Al instante caí en que para Andrea el dato del sábado no significaría demasiado. Allá dentro, ciega e impedida, visitada muy de cuando en cuando por un hijo que vive en Madrid, a Andrea debe importarle poco el día de la semana en el que vive. Su reacción no fue la que esperaba: le había pedido a Dios muchas veces que se lo llevara, porque en el último año que mi padre pasó postrado en la cama ella lo había visitado sólo dos veces, y en la segunda decidió no visitarlo más, porque le era insufrible verlo así, ido y muriendo tan lentamente…

Sonrió de pronto y elevó los ojos inseguros hacia mí.

— ¡Era de celoso! —dijo sin saber que aquél había sido tal vez el error más importante de su vida, el que cometió con mi madre aunque luego compensara a sus hijos con una vida absolutamente dedicada a nosotros.

Andrea demostró su tristeza volviendo a coger mi cara y llenándola de nuevos besos, éstos diferentes a los primeros. También me demostró que su cabeza comenzaba a sentir la postración, porque me preguntó por mi madre, a la que nunca conoció y que lleva tres años justos muerta, pero también me preguntó por mis hermanos y mis hijos, a los que sí conocía… Andrea, ese trocito de la historia de mi padre…

Antes, arriba, en la habitación seguía Manuel. Casi todos los compañeros de habitación de mi padre, en la residencia o en el hospital, se llamaron Manuel, y así, cuando un auxiliar o una enfermera llamaba a uno de los dos viejitos, casi siempre solía contestar el Manuel equivocado. Esa respuesta a su nombre fue una de las pocas que conservó mi padre hasta el final, aunque raramente sabía contestar cuando se le preguntaba por su nombre.

Manuel, el compañero de residencia de mi padre, yacía en la cama de lado, mirando hacia la puerta, desarropado. No andaba mal su cabeza, pero en los últimos tiempos, posiblemente por los efectos de tantos días de inmovilidad horizontal, perdía por momentos el norte. Al entrar percibí un olor espantoso, y fue saludarlo desde la puerta y divisar sus manos sucias de excremento. Me volví inmediatamente a llamar a algún auxiliar que lo limpiara, y murmuré:

— Ay, Manuel, qué despedida vas a darme…

Me topé en el pasillo con un enfermero, que me dio primero el pésame y luego me tranquilizó diciendo que ya estaba dado el aviso por lo de Manuel. Así que volví, y aguantando el olor tremendo que llenaba la habitación comencé a trastear entre las pertenencias de mi padre, con la intención de dejar allí casi todo lo que pudiera servirle a otros residentes. Metí en una bolsa varias fotos, algunas gafas y un par de chaquetas polares que apenas había usado y que podrían heredar sus nietos. Mientras, Manuel llamaba a un tal Antonio. Intenté tranquilizarlo:

— Ya vienen, Manuel, ya he avisado y ahora mismo vienen.

— No, nunca vienen, dicen que van a venir pero no vienen.

Cuando ya pensaba que Manuel había empeorado en este último mes en que apenas lo habíamos visto, el viejo me miró, bajó la voz y me dijo:

— Y ese hombre, ¿cómo está?

— Mi padre murió hace dos días, Manuel.

La cara del hombre cambió como lo haría la de cualquier persona juiciosa. Sus gestos denotaron tristeza e inmediatamente, con palabras sorprendentemente adecuadas y corteses, desgranó un pésame que me hizo olvidar el olor y sus manos sucias, unas manos que ahora entrelazaba con elegancia. Le agradecí sus palabras y traté de suavizar la situación:

— Ha descansado, Manuel, mi padre estaba ya muy mal, muy débil, y ha muerto el pobre mío de puro cansancio. Ha sido lo mejor…

Me respondió de nuevo con una sensatez difícil de casar con la situación, y en ese momento sentí mucha pena por aquel hombre al que su familia visitaba tan poco, y que, si no mejoraba pronto, en pocas semanas podría perder toda esa educación y ese saber estar, enfangado en las incongruencias de una organización torpe y podrida en la que lo que menos cuenta es la humanidad de sus clientes.

No pude dar la mano a Manuel a la hora de despedirme. Aún no había llegado auxiliar alguno a limpiar a Manuel, pero me hubiera gustado mucho apretar su mano y haberle dado ánimos…

No recuerdo el nombre de la otra mujer, pero en cuanto dejé a Andrea, con la sensación de que no volvería a verla nunca más, me fui a uno de los salones a despedirme de ella. Se podría decir que era de mi familia. Desde que conoció a mi padre lo llamaba hermano, y es que contaba que un hermano suyo, muerto desde hace tiempo, y mi padre eran como dos gotas de agua. La mujer llevaba más de un año en la silla de ruedas, también con alguna cadera rota en una caída, pero su aspecto no había desmejorado, manteniéndose como el de una mujer decidida y lúcida. Nada más llegar, igual que Manuel y Andrea, preguntó por mi padre. Se podría escribir mucho sobre su rostro y los gestos que lo compusieron antes y después de la noticia. La triste sorpresa en su cara me halagó, fue su último regalo a mi padre. En esa risa suya, convertida de pronto en lástima e impotencia, se transparentaba mi padre, una prueba más de que no se ha ido a ningún más allá, sino que se ha quedado en el más acá. La besé y luego otras mujeres que lo conocían improvisaron palabras de condolencia, y una a una les fui contando que no sufrió, que su cuerpo se había cansado de vivir cuando él hacía tiempo que se había ido.

— Algún día me paso por aquí para verlas, ¿de acuerdo? —dije antes de abandonar salón, sin estar muy seguro de cumplir la promesa.

Mientras me encaminaba a la salida algunos hijos de viejitos, interesándose por mi padre, estrecharon mi mano. Pero pronto estuve afuera, con la impresión, con la seguridad más bien de haber cerrado tras de mí otra de esas puertas que ya no se abrirán nunca más.

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama la agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,

venas que humor a tanto fuego han dado,

medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejarán, no su cuidado;

serán cenizas, mas tendrán sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

(Amor constante más allá de la muerte, Francisco de Quevedo)