lunes, 30 de junio de 2008

viernes, 27 de junio de 2008

sábado, 21 de junio de 2008

Qué fatiguita de bicicletas...

Sevilla está plagada de ciclistas. El aire no está mucho más limpio, porque aquí hay gente suficiente para todo; aunque tiempo al tiempo. Pero el día que bajen los índices de polución de forma significativa será a costa de no poder andar por la ciudad: una maraña de locos irresponsables conduce a velocidad de crucero por la calles, y los peatones deben caminar buscando continuamente los estrechos pasillos que les quedaron reservados en las aceras, y cuidándose de no ser atropellados en los nada respetados pasos de cebra por un individuo (o miembra) que toca el timbre en vez de apretar el freno. Como ven, en su afán infeccioso, ahora ya dejan aparcadas las bicicletas del ayuntamiento hasta en los estanques de los parques...

Sevilla está plagada de ciclistas. El aire no está mucho más limpio, porque aquí hay gente suficiente para todo; aunque tiempo al tiempo. Pero el día que bajen los índices de polución de forma significativa será a costa de no poder andar por la ciudad: una maraña de locos irresponsables conduce a velocidad de crucero por la calles, y los peatones deben caminar buscando continuamente los estrechos pasillos que les quedaron reservados en las aceras, y cuidándose de no ser atropellados en los nada respetados pasos de cebra por un individuo (o miembra) que toca el timbre en vez de apretar el freno. Como ven, en su afán infeccioso, ahora ya dejan aparcadas las bicicletas del ayuntamiento hasta en los estanques de los parques...

(Foto de mi buena amiga Chari)

jueves, 19 de junio de 2008

Canela

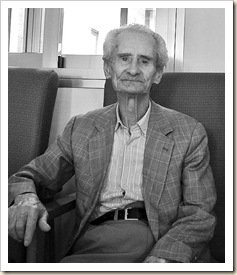

Hoy llegué triste a la Residencia. Mi padre dormitaba en la silla de ruedas, en un salón cuyas paredes aparecían tapizadas de ancianos aparcados. Lo desperté, y al besarlo él hizo inmediatamente el gesto de levantarse. Le dije que traía música, pero que tal vez prefería andar. En efecto, tenía ganas de moverse. Así que desaté el feo cinturón de tela que lo aseguraba a la silla y, con mucho trabajo, se puso de pie. En uno de los salones, que estaba a  rebosar, celebraba misa el cura de siempre junto a un cura más joven, de rostro poco agraciado y con una raya perfecta y ridícula en el lateral del cráneo, dividiendo en dos una cabellera larga y grasienta. Mi padre, desvariando, comentó al pasar que había sido él quien había metido a toda aquella gente allí...

rebosar, celebraba misa el cura de siempre junto a un cura más joven, de rostro poco agraciado y con una raya perfecta y ridícula en el lateral del cráneo, dividiendo en dos una cabellera larga y grasienta. Mi padre, desvariando, comentó al pasar que había sido él quien había metido a toda aquella gente allí...

Caminamos un buen rato, rodeando los patios interiores por los pasillos iguales, saludando varias veces a los mismos viejitos, topándonos con las cuidadoras sorprendidas de ver a mi padre caminando. Al fin se cansó y, aprovechando que la misa había acabado, tomamos asiento en un sillón cualquiera del salón. Encendí el ordenador, coloqué los auriculares a mi padre e hice lo propio conmigo. La voz atiplada y difícil de Valderrama comenzó a brotar de los auriculares. Mi padre cerró los ojos inmediatamente. Su mano volvía a seguir el compás de los cantes, y al final de cada uno de ellos abría los ojos para mirarme y soltar un leve gesto de admiración. Distinguía perfectamente los pasajes de trámite de esos quejidos bien articulados y grandiosos del cantaor. Una de las veces dijo: "Canela, to lo que canta es canela".

Al rato lo dejé en el comedor, rodeado de ancianas con el seso perdido cada una a su manera. Quise imaginar que los ecos de Valderrama aún resonaban en sus oídos. Yo seguía sintiendo una tristeza indefinida, la misma con la que había llegado a la residencia. Al subir al coche comenzó a sonar una nueva canción de los Beatles. Recordé de pronto que había venido escuchando un disco recopilatorio de temas antiguos de los de Liverpool, y por un instante estuve tentado de retirar el disco: no me cuadraba con mi humor ni con Valderrama. Pero lo dejé puesto, y comencé a solazarme en la ingenuidad de aquellas canciones simples, en su valor como recuerdo, porque de pronto entendí que aquéllos eran los compases que algún día yo recordaré sin necesidad de la razón; porque la música alcanza en nosotros los rincones más inalcanzables. Y entonces mi tristeza se desvaneció un tanto, y empecé a canturrear Michelle, Norwegian Wood, Penny Lane, Nowhere Man, All My Life... Al fin y al cabo los hombres no somos tan distintos.

lunes, 16 de junio de 2008

Eärfin y Seregorn (y III)

El caballero Seregorn cumplía sus oficios en el propio castillo de Eledhost. Desde su partida de Taur im Duinath nunca, ningún día había dejado de recordar su paso por el bosque, y no sólo por el ejercicio de su voluntad, sino porque cada recodo de cada camino le traía pinceladas de aquellas jornadas mágicas.

El caballero Seregorn cumplía sus oficios en el propio castillo de Eledhost. Desde su partida de Taur im Duinath nunca, ningún día había dejado de recordar su paso por el bosque, y no sólo por el ejercicio de su voluntad, sino porque cada recodo de cada camino le traía pinceladas de aquellas jornadas mágicas.

Cada mujer hermosa poseía una de las virtudes de Eärfin, ya fuera la tersura de su piel, los ojos grandes y curiosos, el paso grácil o esa sonrisa indescriptible que inundaba de gozo la espesura. Cada voz sonaba en algún momento con el mismo timbre o la misma cadencia que la del hada, y cada olor placentero se transformaba inmediatamente en el de ella, y se podría decir que Seregorn tenía siempre delante un velo con su imagen transparente y primaveral.

Seregorn soñaba con Eärfin, y la encontraba vagando triste por Taur im Duinath, con la dicha de sus poderes convertida en encantada cárcel: un hada prendida por la red del amor. Le envió palabras doradas con ocasionales mensajeros que, a sus órdenes, desviaban su itinerario para pasar por aquel paraje olvidado. Las cartas manuscritas las dejaban aquellos temerosos jinetes en un árbol de sombra que se desparramaba en los lindes del bosque, y que ofrecía numerosos huecos, escondrijos que, cada día, el hada examinaba con ansiedad. En estos mismos agujeros, Eärfin dejaba regalos para Seregorn: enormes pétalos con huellas de labios, jirones de nubes oscuras perfectamente envueltos en telarañas plateadas, pequeños recipientes con diferentes lluvias, y cajas con palabras susurradas que Seregorn podía oír con sólo abrirlas.

Cierta vez, en un caluroso mediodía de verano, Seregorn había bajado al mercado, en las afueras del castillo, entre las casas del pueblo que caían por la ladera donde aquél se alzaba. Admiraba un tenderete de frutas que presentaba piezas lustrosas y llenas de aroma. Las naranjas, las manzanas, los melocotones competían por aportar mayor y mejor fragancia a aquella mediodía de mercado. Como siempre, Seregorn encontró algo que le puso a Eärfin delante, y ahora creyó aspirar como nunca el aroma rumoroso del hada.

Sorprendido, descubrió de espaldas a una mujer que vestía con elegancia, con el pelo rojo recogido desigual sobre su cabeza. Rápidamente, la mujer se alejó por uno de los callejones del mercado. Seregorn quiso creer que era su hada, pero enseguida desechó la descabellada idea y volvió a fijarse en la fruta. Sin embargo, poco a poco algo lo impulsó a seguir a la mujer: primero lentamente, pero luego, al ver que podía perderla entre la muchedumbre y en el laberinto de tiendas y pasajes, aumentó su paso hasta que el caballero corrió desesperado en el total convencimiento de que aquella dama era Eärfin. Al doblar una esquina, por la que poco antes había girado la mujer, Seregorn contempló una calleja profunda y estrecha protegida por toldos, en la que sólo se observaba a la derecha una entrada, abierta y oscura. Seregorn, jadeando, con los ojos deslumbrados por el sol del mediodía, se detuvo ante la abertura negra como un abismo. El silencio se palpaba sobre el rumor lejano del mercado. El caballero se apoyó en las jambas de la puerta e introdujo su cabeza en la casa, pero antes de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra interior, sintió unos labios en los suyos. No necesitó nada más para reconocerla. ¡Eärfin estaba allí, su hada!

En una estancia interior, iluminada por una simple antorcha que emitía una extraña luz azul, Eärfin y Seregorn se derritieron mutuamente, y un manantial de deseos antiguos anegó el momento hasta convertirlo en una eternidad única. Hablaron en voz baja, se susurraron historias, minucias sobre sus vidas; bromearon infantiles, se enjugaron uno al otro lágrimas lentas y sustanciosas, se escanciaron como vinos antiguos y saborearon la única verdad que existe: el instante que pasa.

Eärfin, un hada al fin y al cabo, supo aclarar a Seregorn aquel encuentro inesperado. Y así dijo:

— Amor mío, ¿dónde está Taur im Duinath? ¿Dónde dejaste ese bosque húmedo de amor? ¿Lo tienes acaso localizado en los torpes mapas de la región? ¿Cómo apuntaste a los alegres mensajeros que traficaban con nuestros tesoros el camino para hallar semejante paraíso? ¿Acaso no te guiaste por un sueño? ¿Acaso no utilizaste en el destino de tus recados, más que precisas indicaciones geográficas, palabras como intuición, presentimiento, instinto...?

Seregorn miraba a Eärfin intrigado y confuso, y la voz de arroyo del hada siguió serpenteando por la tenue luz de la habitación.

— ¿Acaso creíste, ángel mío, que Taur im Duinath podía ser un bosque más, un mercado, una posibilidad vulgar, un simple trozo de tiempo? Y ¿por ventura redujiste a Eärfin, luz de tus noches, a un ser mágico capturado entre el hechizo envolvente de un reino de cristal y el deseo ansioso de una realidad esquiva?

El caballero quiso hablar, pero Eärfin puso un dedo en sus labios, y siguió diciendo:

— No, amor mío. Es cierto que soy un hada en Taur im Duinath, una poderosa criatura que alumbra veredas y riega de polvo dorado los huecos de los árboles y la cabellera del hombre dulce que ahora me mira. Pero no vivo allá más que cuando Vos estáis, Seregorn, porque vuestro sueño me llama y resucita en mí poderes que sólo pueden ser vuestros. También Eärfin despierta cada día con el sol, y destrenza su realidad hasta la salida de una luna que trae reflejos de nuestro bosque. Taur im Duinath es sólo un sueño... —terminó susurrando la mujer.

— Y nada menos que un sueño —susurró a su vez Seregorn, acercando su rostro al de Eärfin, de forma que sus labios al moverse rozaron los del hada.

— Un sueño imposible... —interpuso ella.

— Los sueños ciertos, los sueños valiosos siempre son imposibles. Seregorn es un ser boscoso e iluminado tan sólo en este sueño vuestro, porque mi jornada está salpicada de miedos y debilidades, de batallas perdidas, de tiempo que se deshace en vacíos tristes, y sólo soy gigante cuando amo. Taur im Duinath es un estallido, una constelación forjada en nuestro cielo con materias de nuestras fuerzas. Es una fiesta de risas puras y un universo donde no caben hábitos ni rutinas, donde no caben nuestros límites.

Seregorn hablaba apasionadamente, y Eärfin escuchaba ahora mirándolo a sus ojos nocturnos.

Seregorn hablaba apasionadamente, y Eärfin escuchaba ahora mirándolo a sus ojos nocturnos.

— Nadie puede con la realidad, y el impalpable curso del tiempo, mi niña, agrieta rocas y sepulta civilizaciones enteras. Nada podríamos hacer contra el desgaste de los días. El amor se llama Taur im Duinath. Yo creí que era mi sueño y vuestro reino, y ahora compruebo que es el sueño de ambos. Si abandonamos el bosque nuestra felicidad, nuestras posibilidades, nuestra libertad tienen sus horas contadas. Hagamos realidad nuestro sueño y será como derretirlo o ahuyentarlo, será malograr otra vez la oportunidad que siempre hemos tenido de ser felices.

— Pero tenemos los pies en el suelo, amado caballero —interrumpió Eärfin—, y el tiempo pasa de todas formas para Vos y para mí. Cada segundo llega a ser una aguja que se nos clava en el corazón, y nuestro deseo crece y crece hasta molestarnos en el pecho. ¿Qué haremos con ese tiempo si no estamos juntos?

— Vivir, Eärfin, vivir. No hay otro camino. La luz del día trae posibilidades, y en esa luz cada uno de nosotros deberemos ser y estar. Taur im Duinath es algo más, el lugar donde anidan nuestros deseos, y donde se ocultan de los rayos más crueles del sol, que acabarían borrando todos los rincones de nuestro amor. La sangre nos pide el suicidio, la historia nos exige la conjunción entera de nuestros pasos, y entonces sólo tendríamos un camino, y reñiríamos por él, por su destino, por su dibujo. ¿Queréis eso, amor mío?

— No sé lo que quiero, Seregorn —contestó tristemente Eärfin—. Quiero posarme mágica en vuestro hombro y perderme en vuestro cabello rizado. Pero también quiero teneros en los momentos de soledad, todas las noches, las mañanas, las tardes de invierno y las de verano, quiero teneros a todas horas...

— Mi sangre me pide lo mismo, dama de mis sueños. Pero mi sangre no os quiere tanto como yo.

Eärfin tomó la mano de Seregorn, estudió sus dedos, los besó uno a uno, y luego salió lentamente de la estancia sin dejar de mirar al caballero a los ojos. Seregorn supo que debía quedarse allí, esperando a que el hada se perdiese entre el gentío del mercado. Cuando hubo pasado una eternidad, el hombre se miró la mano que había acariciado y besado el hada, y luego la pasó por su pelo y por su barba para dejar prendido en ellos el aroma de la mujer. Entonces, lentamente, salió a la luz cegadora del verano, y tuvo la certeza de que Taur im Duinath siempre estaría allá, entre los dos ríos, un lugar sin prisas, un lugar imposible donde jugar junto a su hada.

Niños

Desde el autobús, camino del trabajo, veo a Dani y a su madre. Es un chaval de trece o catorce años, demasiado bajo para su edad, y con un rostro de niño malo que se diría ya de delincuente. Carga con una mochila, que rehace un poco su imagen de niño. Permanece en el borde de la carretera muy serio, mientras su madre, una mujer avejentada, con aspecto de antigua prostituta, charla sin descanso y sin mucha esperanza de iniciar una conversación con su hijo. Dani es un chaval que espera cumplir la edad reglamentaria para poder abandonar el instituto. Repite curso, y ni mi hijo ni el resto de sus compañeros se relacionan a gusto con él. Dani es expulsado en casi todas las clases, y para los profesores encarna el típico caso sin remedio. Observándolo ahora junto a su madre, quiero imaginar las piezas que faltan en el rompecabezas de este chiquillo, en ese rompecabezas que a todos nos importa un absoluto bledo. Y luego pienso en la grandeza de nuestra convivencia democrática...

Desde el autobús, camino del trabajo, veo a Dani y a su madre. Es un chaval de trece o catorce años, demasiado bajo para su edad, y con un rostro de niño malo que se diría ya de delincuente. Carga con una mochila, que rehace un poco su imagen de niño. Permanece en el borde de la carretera muy serio, mientras su madre, una mujer avejentada, con aspecto de antigua prostituta, charla sin descanso y sin mucha esperanza de iniciar una conversación con su hijo. Dani es un chaval que espera cumplir la edad reglamentaria para poder abandonar el instituto. Repite curso, y ni mi hijo ni el resto de sus compañeros se relacionan a gusto con él. Dani es expulsado en casi todas las clases, y para los profesores encarna el típico caso sin remedio. Observándolo ahora junto a su madre, quiero imaginar las piezas que faltan en el rompecabezas de este chiquillo, en ese rompecabezas que a todos nos importa un absoluto bledo. Y luego pienso en la grandeza de nuestra convivencia democrática...

Razón de taleguilla

Repugnante, profundamente vomitivo. Ya no es el festival idiota de la sangre, la masacre o la tortura animal; ni siquiera la furibunda pasión de la masa adocenada y casposa. Es el acto baladí, loco, casi siempre desesperado, urdido con razón de taleguilla, sin el más mínimo rastro de cerebro y si corazón uno del pleistoceno. Tener cojones de ponerse ante un toro, éste es el discurso. Y ahora un trapo, y unas posturas, y una liturgia como todas las liturgias, y los insufribles puros, los insondables entendidos en el capote, el trapío y la verónica. El hombre es el único animal capaz de extraer una maldita religión de una banal incidencia…

Repugnante, profundamente vomitivo. Ya no es el festival idiota de la sangre, la masacre o la tortura animal; ni siquiera la furibunda pasión de la masa adocenada y casposa. Es el acto baladí, loco, casi siempre desesperado, urdido con razón de taleguilla, sin el más mínimo rastro de cerebro y si corazón uno del pleistoceno. Tener cojones de ponerse ante un toro, éste es el discurso. Y ahora un trapo, y unas posturas, y una liturgia como todas las liturgias, y los insufribles puros, los insondables entendidos en el capote, el trapío y la verónica. El hombre es el único animal capaz de extraer una maldita religión de una banal incidencia…

domingo, 15 de junio de 2008

Eärfin y Seregorn (II)

Seregorn retrasó más de lo previsto su partida del bosque. Taur im Duinath, la selva imposible que se derramaba en tierras extrañas, entre los dos ríos, lo cautivó hasta el punto de olvidar el descanso que lo aguardaba en su hogar. Seregorn se detuvo en Eärfin, se extravió en sus vuelos, perdió la orientación con sus travesuras de hada, se durmió, en las noches inventadas de Taur im Duinath, sobre los pechos infantiles de aquella mujer intemporal. Porque el tiempo no pasaba entre aquellas frondas, y el roce indescriptible de su piel con la del hada provocaba estallidos que espantaban a los pájaros y hacían esconderse a todas las alimañas. Se había enamorado de sus oídos.

Seregorn retrasó más de lo previsto su partida del bosque. Taur im Duinath, la selva imposible que se derramaba en tierras extrañas, entre los dos ríos, lo cautivó hasta el punto de olvidar el descanso que lo aguardaba en su hogar. Seregorn se detuvo en Eärfin, se extravió en sus vuelos, perdió la orientación con sus travesuras de hada, se durmió, en las noches inventadas de Taur im Duinath, sobre los pechos infantiles de aquella mujer intemporal. Porque el tiempo no pasaba entre aquellas frondas, y el roce indescriptible de su piel con la del hada provocaba estallidos que espantaban a los pájaros y hacían esconderse a todas las alimañas. Se había enamorado de sus oídos.

Eärfin sonreía, y su risa hechizaba el aire, y todo alrededor se transformaba en locura: había almendros y cerezos que sufrían un invierno riguroso, y sus hojas caían presurosas sabiendo que nunca la nieve las había hallado en las ramas. Y a su lado algún ciruelo japonés o esbeltos árboles de Júpiter se lanzaban incongruentes a una primavera desenfrenada, y con pasión se cubrían de flores que cambiaban de color con los vaivenes del hada. Seregorn asistía cautivado a tal festival de imposibles, y cantaba canciones y recitaba estrofas que le permitían ver los dientecitos separados del hada, y luego besar sus labios blandos como la mañana.

Sonaban en el bosque melodías que Seregorn recordaba. Es más, los sonidos que surgían de la espesura se adaptaban perfectamente a su ánimo, y así, en el fragor de brazos y espaldas, en el nudo de sudor y caricias, sonaban ruidos excesivos y eléctricos, voces de monstruos blasfemos, sinfonías eternas y sobrehumanas. Y cuando dormía tras el amor sobre el vientre de Eärfin, un piano quedo desarmaba las aristas del presente y suavizaba las asperezas del destino. Pero hubo un día en que el son que se oyó fue diferente, y Seregorn tuvo un presentimiento.

— ¿Oís, Eärfin? Pienso en el verano, pienso en la soledad, hada mía —dijo Seregorn mientras peinaba con sus dedos la lluvia roja que era el cabello del hada.

— Sí, caballero, oigo vuestro verano —respondió con tristeza Eärfin—. Y presiento vuestra marcha.

Seregorn dejó su boca cerrada, y quiso beberse la tristeza del hada con un beso lento, delicado. Advirtió dos ojos brillantes como dos océanos, dos ojos multicolor bañados por unas lágrimas que hubieran fertilizado el desierto, dos ojos que también besó para que cambiara la música de aquel instante. Y así fue cómo unos graciosos violines comenzaron su descripción natural, y cantaron las bellezas de Taur im Duinath, y halagaron al hada que volvió a sonreír con una de sus mejores sonrisas.

— También oigo lágrimas que se precipitan por vuestras mejillas, caballero —repuso entonces Eärfin, sin dejar de sonreír—. No desmerecéis este bosque encantado, amor mío, y sé que disfrutáis como un niño con este juego de entusiasmo y melancolía. Las hadas nos morimos por jugar, respiramos juego, nos evaporaríamos súbitamente en cuanto dejáramos de jugar. Y Vos sois un hombre enamorado, os conozco, enamorado del bosque, de la canción de la vida, de unos cabellos rojos de mar que suspiran por Vos. Por eso os amo, y por eso os conozco.

— También oigo lágrimas que se precipitan por vuestras mejillas, caballero —repuso entonces Eärfin, sin dejar de sonreír—. No desmerecéis este bosque encantado, amor mío, y sé que disfrutáis como un niño con este juego de entusiasmo y melancolía. Las hadas nos morimos por jugar, respiramos juego, nos evaporaríamos súbitamente en cuanto dejáramos de jugar. Y Vos sois un hombre enamorado, os conozco, enamorado del bosque, de la canción de la vida, de unos cabellos rojos de mar que suspiran por Vos. Por eso os amo, y por eso os conozco.

— Eärfin…

— Callad, caballero —le dijo el hada poniendo un dedo blanco en los labios del hombre—, ahora es momento de mirarnos.

Y pasaron la mañana, y la tarde, y la noche mirándose a los ojos como si fueran dos árboles vecinos, como dos estatuas erigidas en honor a la dulzura. Antes de que la noche se desvaneciera, Seregorn alzó su mano de espada y la acercó a la fría mejilla del hada, y acarició luego su cuello escondido en ese mar rojo de sus cabellos. Luego, despacio, imperceptiblemente, acercó su rostro al de Eärfin, y en el letargo nocturno del bosque se prendió un beso atemporal.

— Volveréis, Seregorn —susurró Eärfin rozando sus labios con los del caballero.

— Volveré, Eärfin. Extenderé este bosque con mis pasos.

— Volveréis, Seregorn —repitió el hada.

— Volveré antes de que regrese la noche. Volveré a surcar con Vos estas frondosas veredas de sueño. La noche será nuestra contraseña.

Y Seregorn partió...

sábado, 14 de junio de 2008

Falsa muerte y muerte verdadera

Ocurrió hace más de catorce años. Mi tía me llamó porque el hijo de mi tío Juan la había telefoneado para decirle que mi otro tío, mi tío Manolo, había muerto. La voz de mi tía apenas le salía de los labios, y las lágrimas acudieron de inmediato a mis ojos.

No tenía mucho contacto con mi tío Manolo. En los últimos años las relaciones con su mujer y sus muchos hijos se habían deteriorado hasta el punto de que cada dos o tres semanas nos dábamos con algún incidente. A veces, su mujer y los dos hijos pequeños, que eran los que aún permanecían junto a él, se marchaban y lo dejaban solo en una casa de construcción improvisada, en uno de los poblados ilegales de Utrera. Allí mi tío, asaeteado por varios infartos frustrados, y con las piernas salpicadas de trombos, criaba pavos, construía una piscina, cuidaba un museo de cachivaches inservibles y saciaba su sed con grandes dosis de alcohol. Recuerdo que cierta vez dijo que bebía para olvidar todas las barbaridades que había tenido que cometer para mantener a su mujer y a sus ocho hijos. Aun así, siempre supe que aquello era sólo media verdad, que su mundo había sido siempre el de un aventurero irresponsable y sin demasiado seso.

Una de sus hijas, de las más belicosas con el padre, había llamado al hijo de mi tío Juan y le había dicho que mi tío Manolo  había muerto. Mi primo, un adolescente inseguro, no sabiendo muy bien qué hacer, puesto que su padre estaba trabajando e ilocalizable, avisó a mi tía. Ésta llamó a mi madre, y mi madre hizo lo propio conmigo. Tomé el coche y recogí a mi madre, a mi tía y a su marido, y nos encaminamos a Utrera. Era una joven y cegadora tarde de verano, y la zona sur de Sevilla parecía un desierto. El sol y las altas temperaturas borraban todos los detalles del paisaje.

había muerto. Mi primo, un adolescente inseguro, no sabiendo muy bien qué hacer, puesto que su padre estaba trabajando e ilocalizable, avisó a mi tía. Ésta llamó a mi madre, y mi madre hizo lo propio conmigo. Tomé el coche y recogí a mi madre, a mi tía y a su marido, y nos encaminamos a Utrera. Era una joven y cegadora tarde de verano, y la zona sur de Sevilla parecía un desierto. El sol y las altas temperaturas borraban todos los detalles del paisaje.

Al poblado se entraba por unas pistas de firme irregular, en las que el coche levantaba una polvareda seca y asfixiante. Íbamos en silencio, con el corazón roto, temiendo el encuentro con el cadáver de mi tío. Pero al aparcar el coche junto a la verja, en cuanto puse un pie sobre el suelo, tuve el firme presentimiento de que mi tío aún estaba vivo. Entramos y cruzamos el descampado que separaba la verja de la casa, con la piscina a medio construir a la izquierda, con el corral de pavos al fondo, a la derecha de una construcción de planta baja y parcheada como una chabola. Había una especie de porche mal construido con unas cortinas desiguales, y tras él había gente. Divisamos a la mujer de mi tío y a alguno de sus hijos. Yo caminaba con la certeza de que allí no habría ningún cadáver, con la sensación de que aquella tarde no era el momento adecuado para que mi tío muriera. Al alcanzar las cortinas y mirar tras ellas, efectivamente pudimos ver a mi tío Manolo, sentado en la sombra, y vivo. Mi madre y mi tía lloraron preguntando entre sollozos por qué habían hecho aquello.

Nos explicaron: al parecer mi tío y su mujer habían mantenido una fuerte discusión, en la que habían participado algunos de mis primos, y una de mis primas había llamado a casa de mi tío Juan para decir que, para ellos, mi tío Manolo había muerto. Parece que el hecho no fue intencionado, pero lo dijo de forma que mi primo, que calculo andaría entonces por los dieciséis años, entendió que mi tío había muerto.

Tratamos de mediar pero a los cuatro nos asaltó la necesidad de irnos de allí cuanto antes. Teníamos que hablar con mi tío Juan para avisarlo de que todo había sido un error. Además, habíamos llorado durante más de una hora una muerte falsa, y nuestros sentimientos se habían retorcido innecesariamente. Ahora, además de aliviados, nos sentíamos agraviados y hartos de aquella situación.

Tratamos de mediar pero a los cuatro nos asaltó la necesidad de irnos de allí cuanto antes. Teníamos que hablar con mi tío Juan para avisarlo de que todo había sido un error. Además, habíamos llorado durante más de una hora una muerte falsa, y nuestros sentimientos se habían retorcido innecesariamente. Ahora, además de aliviados, nos sentíamos agraviados y hartos de aquella situación.

Mi tío Juan, tal vez la persona más buena que yo haya conocido nunca, no tenía coche. Cuando llegó a su casa, su hijo le informó de la muerte de su hermano, y el pobre mío se lanzó con su modesta moto al ardiente asfalto, destrozado por el dolor y apabullado por aquella calor terrible. Cuando volvíamos por la carretera hacia Sevilla lo vimos que llegaba en dirección contraria. Le pitamos y nos detuvimos en el arcén de la carretera. Recuerdo perfectamente su cara, sus gestos, su rabia cuando le contamos lo ocurrido. Lanzó el casco a la cuneta, partiéndolo y haciéndose una herida en la mano, y lo hizo por el miedo, para vaciarse de toda aquella tensión insoportable, y porque ahora sería su hijo el que rezaría como causante de todo aquel embrollo. El hecho comprensible de que mi tía, mi madre y mi tío Juan ayudasen en todo momento a su hermano Manolo, mucho más cuando, enfermo, a veces se quedaba solo en aquella casa de campo, y a pesar de reconocer que era un hombre a veces intratable, un enfermo del alcohol, les había granjeado la enemistad de mis primos y de la mujer de mi tío. Ahora el hijo de mi tío Juan sería para todos ellos el responsable de aquella historia, y mi tío se vio envuelto en un vendaval de alivio, de dolor, de furia, de cansancio, sobre todo del cansancio de trabajar duro todos los días, de sacar adelante con tanto esfuerzo una casa, de ayudar no sólo a mi tío Manolo, sino a toda la familia, de cuidar a mi abuela, que por entonces había perdido la cabeza…

Rememorando aquel momento, en que traté de tranquilizarlo con un abrazo, no me extraña que a los dos o tres años, con sólo cuarenta y dos cumplidos, el corazón de mi tío Juan explotara y se nos fuera para siempre. Hoy el presente, como entonces, no le hace ninguna justicia, ni respeta en exceso su memoria, como nunca respeta la memoria de los mejores. Y aun así, creo que mi tío Juan se dejó aquí dentro de mi pecho un montón de sus tesoros.

viernes, 13 de junio de 2008

Eärfin y Seregorn (I)

De los árboles colgaban guirnaldas de flores, con claros pétalos que crepitaban en la espesura entre los rayos delgados de sol. Eärfin voló hacia un hueco en el tronco desigual de un ciclamor cercano, y se posó en él salpicando sus paredes de una nube de polvo dorado. Aquella mañana el hada se adivinaba traviesa, ávida de aventuras, y por eso repasó el escenario escrutando con sus ojos de océano cada rincón del bosque.

Hacía días que nadie se internaba en aquel laberinto, donde una humedad virginal obligaba a la vida a crecer en cada centímetro, e inventaba tallos retorcidos, hojas de contornos espectrales, flores de colores desconocidos, ramas vestidas con elegantes telas de terso musgo, ranas menudas surgidas de la nada, setas mágicas… El sol lucía a jirones como un mero invitado, y por ello Eärfin destellaba blanca como la luna llena, y sus ojos abisales contrastaban como dos universos en su rostro suave de nieve.

Hacía días que nadie se internaba en aquel laberinto, donde una humedad virginal obligaba a la vida a crecer en cada centímetro, e inventaba tallos retorcidos, hojas de contornos espectrales, flores de colores desconocidos, ramas vestidas con elegantes telas de terso musgo, ranas menudas surgidas de la nada, setas mágicas… El sol lucía a jirones como un mero invitado, y por ello Eärfin destellaba blanca como la luna llena, y sus ojos abisales contrastaban como dos universos en su rostro suave de nieve.

Una mueca de disgusto se dibujó en su boca afrutada, y golpeó en señal de frustración el aire con sus brazos, reavivando la nube de polvo de oro. Se sentó convencida de su mala suerte, que ahora coincidía con su soledad. Todo el mundo sabe que las hadas conjugan una fecunda y extenuante relación social con el más perfecto sentimiento de soledad; aunque, a diferencia de los mortales, ellas disfrutan de esa virtud.

No obstante, al poco, un súbito y leve crujir de hojas secas suavizó la curva molesta de sus labios, y por el oriente advirtió el paso cansino de un caballo. La silueta desvaída de un jinete montaba bosque adentro, pero la cortina de agujas solares, que se colaba temblorosa, impedía que Eärfin moldeara en su ansia las facciones del caballero. La niña entornó concentrada los párpados buscando el foco preciso, y fue así como descubrió el semblante agotado de aquel mortal.

El jinete se tambaleaba sobre la montura. Sus ojos se cerraban mientras hacía esfuerzos por mantenerse alerta. Sin embargo, una espada envainada bailaba en su cadera y Eärfin la miró sorprendida, consciente al instante de que el cansancio no impediría que el caballero, en caso de peligro, la desenvainara y la blandiera en lo que dura un presentimiento. Por eso Eärfin, con el juego en los labios, sonrió y se lanzó centelleante hacia un viejo olmo en el que se ocultó para ver pasar de cerca al agotado mortal. Observó que era un hombre delgado, de barba y pelo rizados, con algunas canas que salpicaban su busto de largo viaje. Conforme el caballero se aproximaba, Eärfin saltaba silenciosa de árbol en árbol, con su níveo sayal flotando como niebla.

Por fin, el hombre se detuvo al pie de un gran álamo blanco, y se dejó caer de la silla hasta dar con su espalda en el tronco moteado del árbol. Ahora el hada desplegaba una risa completa, con sus cejas arqueadas por una tierna malicia que le servía de alimento, y cualquiera hubiera reparado enseguida en el pícaro hueco de sus dientecillos de crema. Impaciente, agitada, alborotando silente la supuesta parálisis del bosque, aguardó a que aquel mortal se desvaneciese en un sueño profundo que ella misma favoreció con el hechizo de una canción. Su voz, modelada en el silencio, elevó una melodía capaz de mitigar las fatigas del hombre, y éste cayó en segundos en una profunda sima de descanso y paz. Su latido se durmió, sus labios relajaron la tensión de la jornada, sus ojos cerrados se derritieron en la nada, y el caballero se internó en un sueño indescriptible.

Eärfin, entonces, detuvo su canto porque sintió que aquel sueño que bullía en la cabeza del hombre era, en efecto, un sueño enorme e insondable. Una nueva sonrisa volvió a mostrar sus dientes de sal, que lo decían todo de ella. Se impulsó con los brazos desnudos y en un corto vuelo se encontró en el hombro izquierdo del jinete, y por instinto arrimó su espalda al tronco, creyendo que así no sería descubierta en caso de que el caballero despertara. Pero de pronto miró sus pies, y cayó en la cuenta de que ya tocaban, con su liviandad, el cuerpo del durmiente. Ahora rió llevándose la mano a la boca, en un gesto característico del hada.

Con movimientos acordes a un ser mágico, sobre el fondo aéreo de su delicado vestido, durante una eternidad Eärfin examinó al hombre. Luego acercó sus ojos a la barba enmarañada, y se sorprendió sin deseo alguno de agarrar fuerte un cabello y tirar con todas sus ganas; era un delicioso hábito que éstos seres raramente dejaban pasar, pero Eärfin no se encontró capaz de hacerlo. Había memorizado cada pormenor de aquel rostro, y en su loca cabecita había construido una imagen, que ella creía fiable, de ese ser derrumbado y silencioso. Algo, alguna instancia desconocida para ella, le decía que aquel hombre era alguien muy especial.

Las hadas, con el amor, pierden el control sobre sus hechizos, y ahora su somnífero canto perdió todo efecto. El caballero regresó de su plácido descanso, y se internó en el sueño inestable y ruidoso de los que han vivido mucho. De ahí al despertar sólo media el leve tacto de unos piesitos de espuma. Fue así como, repentinamente, el caballero se alzó poderoso, de un salto en el que su espada voló de la vaina al puño. Eärfin, aturdida por la extraña sensación del amor, sorprendida por el súbito movimiento de aquel cuerpo enorme, apenas pudo usar su acostumbrada ingravidez, y cayó como fruta madura en el suelo alfombrado de hojas secas.

El caballero había despertado de su sueño, un sueño inducido, un sueño de colores extraños, y ahora, despierto, creyó seguir soñando. Con su espada aún alzada, miró a la muñequita de porcelana brillante que se incorporaba ligeramente ante él, apoyando sus diminutas manos sobre una gran hoja de catalpa. Eärfin también lo miraba, y aún después de la caída su boca de algodón se mantenía abierta, asombrada.

Lo propio habría sido un enfado tremendo del pequeño ser mágico, una reacción temible y peligrosa para aquel osado caballero, que blandía un arma nada menos que contra un hada. Además, pocos son los que disfrutan de la suerte —¿no sería mejor hablar de desdicha?— de tropezarse y contemplar a un ser mágico del bosque.

El brazo armado del hombre fue descendiendo lentamente, hasta que la punta de la espada se hundió sin ruido en el suelo húmedo.

— Sois… sois… —tartamudeó el caballero.

Eärfin terminó de levantarse y sacudió su vestido, y otra nube áurea la rodeó prestándole brillos multicolores.

— Vamos, acercad esa mano de bruto y recogedme —dijo inmediatamente después el hada—, ¿o vais a ser tan descortés de hablar conmigo desde esa altura?

Los seres mágicos del bosque, aun siendo entes gráciles y livianos, piensan, sienten y actúan a un ritmo vertiginoso. Por eso, cuando apenas se había apagado el eco del tartamudeo del caballero en el pacífico silencio de aquel paraje, Eärfin ya había recuperado su sagacidad y la claridad suficiente como para tomar el mando de la situación. Con todo, Eärfin se sentía en cierta forma incómoda, incapaz de dominar todas sus posibilidades y encantos.

El caballero envainó su espada y, nervioso, colocó su mano junto a Eärfin. Conocía muchas historias tremendas sobre estos encuentros, por lo que en él se mezclaban deseos encontrados: por un lado, el de montar en su caballo y huir; por otro, el de quedarse para no causar la más mínima molestia a aquella bella criatura y no estimular su ira; pero también sentía que el ínfimo perfil de aquel ser irrepetible lo invitaba a dejarse llevar por el destino.

¡Ah sí, el destino! Eärfin saltó a la palma endurecida de su mano, con un imperceptible vuelo que intrigó al caballero, y luego se sentó sobre la piel endurecida del hombre.

Ambos a la misma altura, se miraron. Nadie podría haber asegurado quién miraba a quién con más fascinación.

— Sois un hada… —acertó a decir el caballero.

— Vaya, veo que además de bruto gozáis de una aguda inteligencia —se mofó Eärfin—. Pues claro, caballero.

Pero ella misma se notaba también nerviosa, y se preguntaba por esa sensación extraña y ridícula que ahora la invadía, y que le impedía jugar con aquel frágil ser.

— ¿Cómo os llamáis, caballero? —preguntó Eärfin con una vocecita sensual.

— Oh, perdonadme, Señora, perdonadme mi descortesía. Mi nombre es Seregorn, caballero de la Orden de Luansúl, a vuestro servicio.

— Encantada, Seregorn —dijo Eärfin inclinándose ante la reverencia del hombre. Sus palabras salieron teñidas de traviesa burla, porque incluso con aquella rara sensación que la invadía Eärfin era capaz de comportarse como toda un hada.

— No podéis imaginar el placer que supone conocer a un ser como Vos.

— No hay nada más corriente que un hada —mintió interesada Eärfin.

— No me refería a vuestra condición mágica. Hablo de Vos misma, bella señora —y aquí Seregorn recobró el tono solemne de su voz poderosa, aunque pronunció cada palabra con una suavidad exquisita.

Eärfin se sonrojó ligeramente, pero su tamaño tornó el rubor invisible. Sin temor por la incongruencia de sus actos anteriores, ni a lo que pudiera pensar el caballero de su repentina capacidad para volar, el hada flotó hasta una rama cercana, y su cuerpo quedó enmarcado por pequeñas flores lilas de paraíso.

— ¿Qué buscáis en este bosque, dulce caballero?

— Sólo pasaba. Mi ruta cruza esta zona oscura, de la que me previnieron en las villas que lindan con el bosque. Vuelvo a casa.

— Volvéis, vaya… —Eärfin no pudo reprimir una expresión de contrariedad—. Quiero decir, parece que habéis recorrido muchos caminos.

— He puesto mi espada al servicio de mucha gente que lo merecía. Es para mí un honor cumplir esa orden de los dioses que me obliga a luchar por el honor y la justicia.

Eärfin saltó del árbol, y conforme descendía, tal que un suspiro o un vilano, su tamaño aumentó hasta quedar a la altura del hombre. Entonces, el caballero, que fascinado había retrocedido algunos pasos, abrió sus ojos de par en par y dijo:

— Siempre se creyó que las hadas ejercían su maligna ocupación albergando cuerpos deformes y repulsivos, pero en Vos no acierto a distinguir tales rasgos ni a suponer acto vil ninguno.

— Bien podría, caballero, haber mudado mi apariencia y no ser éste mi aspecto usual —contestó Eärfin, sonriendo con malicia.

— Aunque lo juraseis sobre la piedra más sagrada, no os creería, Señora.

domingo, 8 de junio de 2008

Cada vez que nos miramos...

Suena Camarón de la Isla con unas soleares emocionantes. A mi lado, mi padre permanece silencioso, llevando con la mano sobre su pierna el compás insuperable de la guitarra de Paco de Lucía. Miro una señal enorme que en el borde de la carretera indica la distancia a varias pedanías, casi como si hubieran garabateado la palabra viaje con esos nombres y esos números. El sol aprieta en una mañana que ya es de verano.

Cada vez que nos miramos,

yo no sé por qué será,

se le pone a esta flamenquita

la carita colorá.

En cierta forma agradezco andar vivo. Vuelvo a saborear las menudencias gratuitas de la existencia: viaje, viaje, viaje… Mi padre está contento, paladeando la voz del gitano, con los campos sembrados pasando ahí a ambos lado de la carretera, y Triana y Sevilla allá adelante, aguardando en un rincón accesible del futuro. A la derecha, inadvertida para los ojos gastados de mi padre, he visto una cruz de flores clavada en la cuneta, huella de algún accidente mortal. Las flores estaban secas y la cruz descuidada. Camarón de la Isla murió hace dieciséis años y seis días, y el muerto en aquella carretera andaría disuelto posiblemente en un recuerdo fatigado por el dolor. En cierta forma agradezco andar vivo, por las menudencias.

En cierta forma agradezco andar vivo. Vuelvo a saborear las menudencias gratuitas de la existencia: viaje, viaje, viaje… Mi padre está contento, paladeando la voz del gitano, con los campos sembrados pasando ahí a ambos lado de la carretera, y Triana y Sevilla allá adelante, aguardando en un rincón accesible del futuro. A la derecha, inadvertida para los ojos gastados de mi padre, he visto una cruz de flores clavada en la cuneta, huella de algún accidente mortal. Las flores estaban secas y la cruz descuidada. Camarón de la Isla murió hace dieciséis años y seis días, y el muerto en aquella carretera andaría disuelto posiblemente en un recuerdo fatigado por el dolor. En cierta forma agradezco andar vivo, por las menudencias.

Me senté sobre tu cama,

lágrimas como garbanzos

me caían por la cara.

Viaje, viaje, viaje…

miércoles, 4 de junio de 2008

Río embrujao

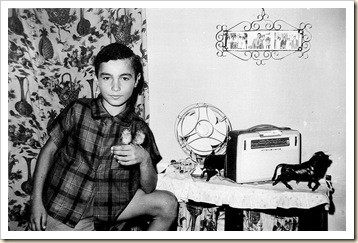

A mi padre, uno de los más pacientes y mejores pescaores del río en Sevilla

Juan Hidalgo el Rata, que nunca convidaba a cigarritos ni soltaba un anzuelo así tuviese uno que recoger los avíos y ponerse de mirón, porque es que los peces no se pegan al hilo, lanzó junto a la carnaza la última historieta.

— Mi suegra, compare, que ma disho que avé si le llevo argo de pescao. ¿Sabe tú lo que le contestao? Que sespere a arguno destos que saco con las tripa toa llena daseite de limpiá los barcos, pa ve si me deja duna ves la butaca denfrente la tele…

— Llévale si no los peses que coge er Sientífico —saltó Agustín de la Rosa, la flor de los orilleros del Guadalquivir.

El aludido, un vejestorio de cara roja y narices exuberantes por su extremado apego al tinto, y que apenas recordaba ya el último y remoto día en que se peleó con uno de aquellos bichos escamosos que le esquivaban sus artes, pero que no dejaba de maquinar nuevas estrategias y de dar la lata con sus quisquillosas teorías sobre el agua que había que ponerle a la boya, o el anzuelo preciso para cada especie, o el ángulo con que había que tender la vara para que el tirón enganchase al enemigo... Antonio Liz, el Científico, ladeó tenuemente la mirada y contestó con parsimonia:

— Lo que pasa é questos pese nontienden ni de pesca ni de sebo ni de na. ¿Cómo van a picarle a un artista de la caña unos pese tan innorante?

Como clavos, un día sí y otro no, animados por un ritmo de acero que sólo se quebraba con los domingos de concurso, los pescadores se desparramaban por el borde del muelle sin uso, bajo el puente de Isabel II, con las espaldas molidas por el fragor de una Sevilla disparatada de tráfico y velocidades, y con la cuna mundial del flamenco del de verdad allá enfrente, en Triana, cruzando el agua. Cuando acababan de aliviar los diminutos zurrones, se les veía con tres, cuatro, incluso cinco metros de caña sentados sobre la banqueta plegable y rodeados de bolsas con masilla de pan, cajetines de plomos, mil tamaños de anzuelos y bobinas de hilos de varios números. Y rara vez faltaba la mirada de algún turista en el cogote, de esos que transportaban cámaras de cine y que, si compatriotas, se lanzaban impúdicamente a destrozar la tarde con las cuatro pamplinas que conocían sobre el asunto, y si extranjeros se limitaban a chamullar indescifrables exclamaciones. Ezequiel el Niño, cuando algún oriental se le paraba detrás a dar grititos de ratón que ya entendería el diablo, y sabiendo que el fulano tampoco atraparía una sola palabra, se volvía y, como si se tratase de un saludo, sonreía diciendo:

Como clavos, un día sí y otro no, animados por un ritmo de acero que sólo se quebraba con los domingos de concurso, los pescadores se desparramaban por el borde del muelle sin uso, bajo el puente de Isabel II, con las espaldas molidas por el fragor de una Sevilla disparatada de tráfico y velocidades, y con la cuna mundial del flamenco del de verdad allá enfrente, en Triana, cruzando el agua. Cuando acababan de aliviar los diminutos zurrones, se les veía con tres, cuatro, incluso cinco metros de caña sentados sobre la banqueta plegable y rodeados de bolsas con masilla de pan, cajetines de plomos, mil tamaños de anzuelos y bobinas de hilos de varios números. Y rara vez faltaba la mirada de algún turista en el cogote, de esos que transportaban cámaras de cine y que, si compatriotas, se lanzaban impúdicamente a destrozar la tarde con las cuatro pamplinas que conocían sobre el asunto, y si extranjeros se limitaban a chamullar indescifrables exclamaciones. Ezequiel el Niño, cuando algún oriental se le paraba detrás a dar grititos de ratón que ya entendería el diablo, y sabiendo que el fulano tampoco atraparía una sola palabra, se volvía y, como si se tratase de un saludo, sonreía diciendo:

— Quillo, ¿en tu pueblo no hay pescaore? ¿O é que allí cogei las carpa con escopeta? No te digo el caraflán este…

Aunque los inviernos se mostrasen esmirriados en Sevilla, una gota de frío, el más leve nublado que avivara los reumas, un mínimo airecillo que oleara la superficie del agua escondiendo la boyita y convirtiendo la pesca en una lotería, los ataba al sillón desde el que renegaban de los programas de la tele y suspiraban por el verano. De ahí el asombro de esos escasos indígenas cuando, de seguro en misiones urgentes, porque de otra forma no se entiende, cruzaban el puente bajo los cuarenta y tantos grados del agosto sevillano y los veían allá, esta vez de la parte de Triana, escondidos en una rebaba de sombra de la que surgían las cañas a punto de derretirse. Era en el invierno cuando se daban casi todos los plantones, cuando el tío del tiempo señalaba un sol acorralado por las nubes en la parte del mapa de la que ellos no quitaban ojo, y así se podían pasar un rato en la orilla para calmar los ardores de la abstinencia; y era entonces cuando se demostraba que a los hombres de mayores se les marchitan las fortalezas del corazón, y se ponen demasiado sentimentales para sobrellevar tanta desgracia premonitoria.

Tan sólo a Agustín de la Rosa le dejaba de cuadrar el asunto cuando el otro abría la boca. Cuando el Embrujao saltaba con sus alucinaciones, los compadres se arremangaban el ingenio y lo vareaban como a los olivos, para que le cayeran las gracias. El otro se lo tomaba bien, ponía una voz que no sonaba ni triste ni tampoco contenta, y sentenciaba con alguna de aquellas retorcidas teorías suyas. Que si los cables mal soldados, o que a unos les pilla antes que a otros el invierno y la chochera, o simplemente que el gachón tiene gracia para parar un tranvía: cada uno se lo explicaba de un modo, pero a Agustín de la Rosa le dolía en algún rincón del alma cuando le escuchaba a Julio el Embrujao uno de aquellos enredos increíbles, que el pobrecito recitaba sin apartar los ojos de la boya.

Tan sólo a Agustín de la Rosa le dejaba de cuadrar el asunto cuando el otro abría la boca. Cuando el Embrujao saltaba con sus alucinaciones, los compadres se arremangaban el ingenio y lo vareaban como a los olivos, para que le cayeran las gracias. El otro se lo tomaba bien, ponía una voz que no sonaba ni triste ni tampoco contenta, y sentenciaba con alguna de aquellas retorcidas teorías suyas. Que si los cables mal soldados, o que a unos les pilla antes que a otros el invierno y la chochera, o simplemente que el gachón tiene gracia para parar un tranvía: cada uno se lo explicaba de un modo, pero a Agustín de la Rosa le dolía en algún rincón del alma cuando le escuchaba a Julio el Embrujao uno de aquellos enredos increíbles, que el pobrecito recitaba sin apartar los ojos de la boya.

— Mirarle los ojo a los arbure —susurraba Julio con detenimiento y emoción—, y no se creai que los pese sasustan por pelearse con las caña, que no. Esosojos de pa en pa los traen así porque er río está embrujao, porque en las hondura seguro que se pasea má dun rey moro estraviao.

— Julio, que ahí en er fondo no hay má que sieno. Los pescao lo que salen é asustaos de tanta porquería como se tienen que bebé —le contestó el Niño.

— Sobre to en er otoño —continuó imperturbable el otro—, hay días en que se levantan los espestro y forman una neblina que namá que se quita pa vorverse otra ve al agua.

— Sí —saltó ahora Juan Hidalgo—, esoh son los espectro de la humedá, que les gusta musho meterse en los güeso y transformarse en reuma…

Agustín de la Rosa le pasaba la pesca a Julio, porque con tanto requiebro hechicero el mago apenas tiraba del hilo en toda la jornada. Y se daba cuenta de que no le sobraban posibles al hombre; aparecía siempre con el mismo chaleco, deshilachado de tantos anzuelos enganchados. Cuando llegaba la hora de recoger, Agustín le hacía un nudo a la bolsa de su pesca y se la arrimaba:

— Aquí tiene, Julio.

— Sobra, Agustín, má que de sobra —respondía invariable el otro; era su manera de darle las gracias.

Alguno de ellos lo habían visto vagabundear caña en ristre por la atestada Sierpes, y el Rata, que conocía a algunos cocheros de caballos y se iba más de una mañana a charlar con ellos en la Plaza del Triunfo, relataba que se había topado con él más de una vez, hablando solo y colándose en el Alcázar. «Que pa eso é Julio, el Embrujao», alegaba gracioso Juan Hidalgo.

Alguno de ellos lo habían visto vagabundear caña en ristre por la atestada Sierpes, y el Rata, que conocía a algunos cocheros de caballos y se iba más de una mañana a charlar con ellos en la Plaza del Triunfo, relataba que se había topado con él más de una vez, hablando solo y colándose en el Alcázar. «Que pa eso é Julio, el Embrujao», alegaba gracioso Juan Hidalgo.

La mayoría de los pescadores de aquella banda cobraban la cicatera pensión de los desgraciados, pero todos se aviaban. Ya tenían sus años: el más joven era el Niño, que rondaba entonces los cincuenta y ocho. Los había agradables, chabacanos, importunos y jaraneros, y no faltaba el inexcusable gruñón, el típico que se aburría de no coger ni una anguila y andaba siempre enfurruñado y cambiándose constantemente de sitio. Por lo común, con este papel apechugaba Juan José Ortiz, un trianero resentido y menguado por algunos sustos del corazón.

— Si é que me debería dabé ío a la Barqueta, que aquí están to los pese dormío. É que ni una picá llevo en toa la mañana.

Y Agustín de la Rosa, a quien le daba mucho coraje tanto llanto y el mismo retintín todos los días, le replicaba un poco harto:

— Chiquillo, si le tiene puesto un kilómetro de agua. Asín, como nonganshe a un ostraliano, ya me dirá tú…

— Que no, hombre, que no, que aquí no hay na —insistía Ortiz.

— Y entonse estos animalito que sacao yo del agua ¿qué son, rinoseronte?

Todos habían tenido tiempo suficiente de acostumbrarse a los plantones. El último había sido el de Eugenio el del termo, y cada uno de ellos echaba de menos a aquel minúsculo viejecito que se colocaba a mano su termo, que él decía de café y todos creían que venía cargado de mosto, y que cantiñeaba por lo bajito unos fandangos y unas granaínas que ya quisieran para ellos más de dos nombres del flamenco. Todos, sin excepción, habían comprendido sin embargo que hurgar en el pasado de los muertos tan sólo los conducía a pensarse a ellos mismos procurando el siguiente retraso; así que cuando alguno dejaba de venir por allí, alguien se encargaba de decir: «fulanito tarda en vení», y otro de contestar: «a vé», y entonces borraban al ausente de todas las conversaciones, aunque ninguno lo dejase de apuntar en su boletín particular de bajas.

Pero aquel día, que había salido beneficiado por un sol inmejorable para la pesca, el Científico llegó con un periódico de días redoblado en la sobaquera, y con una cara de pánico que ni el Ezequiel se atrevió a parir la broma que ya tenía en los labios. El Rata liquidó el silencio que se había impuesto con la llegada del otro, porque ya le estaba picando en los ojos el reflejo del sol sobre el agua, y eso sólo pasaba cuando, de ponerse nervioso, se le subía la tensión y el vientre se le deshacía en malestares.

— Antonio, ¿qué coño ha pasao?

Antonio Liz pasó el periódico, y su compañero de pesca soltó la caña, lo desdobló y comenzó a leer en voz alta y con dificultad el recuadro que el otro le había señalado:

— Ahogado en er Guadarquiví. Un hombre de unos sesenta año fue hallado muerto al amanesé en la margen derecha der Guadarquiví, enredado en un juncal de la orilla. El ansiano, que aún no ha sido identificado, presentaba un estraño atuendo, con un pañuelo a modo de turbante en la cabesa, una larga camisa de seda púrpura, atada con un sinturón negro, y unos pantalone blanco bombacho. Iba carsado con unas sapatilla de puntera curva, y en er sinturón corgaba un arfanje que, según lo s espertos, data aprosimadamente del año oshosiento sincuenta. En er cuerpo se distinguían señale de descomposisión y, ar paresé, el hombre flotaba enredado entre los junco cuando un niño, que se asercó a la orilla para recogé la pelota con la que jugaba, lo descubrió rodeado de argunos peses muerto y con er atuendo descrito. La polisía ruega a todas aquellas persona que puedan da indisios para su identificasión, se pongan en contasto con la comisaría má sercana.

s espertos, data aprosimadamente del año oshosiento sincuenta. En er cuerpo se distinguían señale de descomposisión y, ar paresé, el hombre flotaba enredado entre los junco cuando un niño, que se asercó a la orilla para recogé la pelota con la que jugaba, lo descubrió rodeado de argunos peses muerto y con er atuendo descrito. La polisía ruega a todas aquellas persona que puedan da indisios para su identificasión, se pongan en contasto con la comisaría má sercana.

Agustín terminó el día con seis carpas, tres albures, un par de boguitas y una anguila, y aparte de él sólo se estrenó Ezequiel, que sacó un albur de kilo y medio. Estaban recogiendo cuando el Rata le preguntó a Agustín:

— ¿Qué mira tan embobao?

— Na, los ojo desta carpa, que mestá mirando y parese como si quisiera desirme arguna cosa de arguien.