Me siento incapaz de escribir un relato preciso de aquellos años de colegio, pero una enorme cantidad de recuerdos desordenados se mantienen nítidos en mi memoria. Tal vez para compensar la débil constitución del niño que fui, yo era un chaval sensible, observador, atento a casi todo, y esa atención me permitió reunir muchas emociones sobre las que, de alguna manera, se asienta el tipo que hoy soy.

Mi memoria, no sólo la de estos años lejanos, sino también la de períodos más cercanos de mi vida, posee lagunas tremendas. Así que apenas recuerdo los primeros años de colegio. Tengo más frescos mis tres o cuatro años de edad en un colegio de Nervión que los primeros cursos en el Colegio San Pablo de la calle Tiberiades. Apenas conservo la imagen de las maestras de esos primeros cursos; sólo reconozco sus caras en las fotos, pero no me veo en clase con ellas.

Mi primer recuerdo sólido del colegio aparece ya en tercero de básica con don Francisco. Ahora juraría que repetí este curso porque iba un año adelantado, pero igual es un engaño de mi mala memoria. Me acuerdo muy bien que este año Vicente Melgar y yo peleábamos, sin demasiada intención, por las mejores notas del curso, y por aquellos cuadros de honor que tanta vergüenza me daban. Él ya era un tío alto y fuerte, que en los cursos siguientes comenzó a ser un estudiante más descuidado pero supongo  que más feliz. Don Francisco era miope, con gafas oscuras, un hombre joven, bajito y gordezuelo con una voz metálica y monocorde. Me parecía un buen maestro, interesado por los contenidos de sus clases, aunque a veces usaba con desmesura a Don José, una larga palmeta con la que castigaba a los más traviesos.

que más feliz. Don Francisco era miope, con gafas oscuras, un hombre joven, bajito y gordezuelo con una voz metálica y monocorde. Me parecía un buen maestro, interesado por los contenidos de sus clases, aunque a veces usaba con desmesura a Don José, una larga palmeta con la que castigaba a los más traviesos.

No sé por qué sitúo en el mismo año a un tipo algo detestable que castigaba a los niños tirándoles con fuerza de la patilla. Lo veo con bata blanca, bajito, rechoncho, con el pelo muy negro y desarreglado. No sé si es otro engaño de la desmemoria, pero conservo la imagen de este hombre con la patilla arrancada de un compañero entre los dedos. También veo cómo los más valientes, entre clase y clase, embadurnaban con tiza los bordes de las mesas, de forma que el profesor, cuando paseaba entre ellas, se manchaba los pantalones. Pero no creo que lo hicieran con Don Francisco, tal vez con ese individuo amante de las patillas, un fantasma que no sabría decir si impartía alguna asignatura especial. Inglés no era, porque el inglés entonces era voluntario, y se daba por las tardes en clases que las familias pagaban aparte de la matrícula. Nunca he agradecido bastante estas clases, porque  me permitieron tener una buena base de inglés y me hicieron amar los idiomas. El profesor era un señor de mediana edad, muy sosegado, padre de unos compañeros del colegio cuyo nombre no recuerdo. El texto que usábamos tenía como personajes a dos niños, Peter and Molly, un libro que me hubiera encantado conservar.

me permitieron tener una buena base de inglés y me hicieron amar los idiomas. El profesor era un señor de mediana edad, muy sosegado, padre de unos compañeros del colegio cuyo nombre no recuerdo. El texto que usábamos tenía como personajes a dos niños, Peter and Molly, un libro que me hubiera encantado conservar.

El colegio era privado, aunque su precio debía ser tan simbólico que aún hoy me cuesta llamarlo así. La mayoría de los alumnos pertenecíamos a familias muy humildes. Rememoro justo ahora, mientras escribo esto, los pequeños cartoncitos justificantes de los pagos. Puede que aún conserve alguno entre las fotos en blanco y negro de la familia.

Creo que entonces había clases por las tardes, o tiempo para el estudio, porque recuerdo que asistía al comedor. Incluso juraría que hubo una época en que los sábados también teníamos actividades. Ya entonces cumplíamos cada año algunos rituales obligados por el ideario del colegio. Don Francisco, el  director, aunque austero, me parecía un hombre abierto y moderno para aquella época, pero aun así el colegio mantenía una relación estrecha con la Iglesia. Recibíamos la visita regular de algún preboste eclesiástico; no se me olvida el día que apareció, gordo y embutido en ropajes almidonados, el Obispo Bueno Monreal, y cómo teníamos que besar su mano en un acto que ahora me provoca escalofríos... Además, celebrábamos todos los años el día de San José de Calasanz, por lo común con la obligación de redactar el resumen de un discurso insoportable que un tipo de traje impecable y gafas de cura soltaba por la noche en televisión. Admito que no tengo mal recuerdo de las clases de religión, que si la memoria no me falla impartía el propio director.

director, aunque austero, me parecía un hombre abierto y moderno para aquella época, pero aun así el colegio mantenía una relación estrecha con la Iglesia. Recibíamos la visita regular de algún preboste eclesiástico; no se me olvida el día que apareció, gordo y embutido en ropajes almidonados, el Obispo Bueno Monreal, y cómo teníamos que besar su mano en un acto que ahora me provoca escalofríos... Además, celebrábamos todos los años el día de San José de Calasanz, por lo común con la obligación de redactar el resumen de un discurso insoportable que un tipo de traje impecable y gafas de cura soltaba por la noche en televisión. Admito que no tengo mal recuerdo de las clases de religión, que si la memoria no me falla impartía el propio director.

En el recreo, en aquel recreo enorme que el tiempo tornó tan pequeño, jugábamos con el balón al fútbol, al matar o a balonvolea, y también al coger o a esa otra versión más simpática de cortar el hilo; a palma arriba, palma abajo, al cielo voy... Era todo un mundo el intercambio de estampas, cromos de Bimbo para  rellenar aquellos álbumes maravillosos. Recuerdo con especial cariño el de adivinanzas. En lo de los álbumes, Mariu y Manolo Vaquera eran los más avezados, con los que todos competíamos y a los que yo envidiaba por su habilidad para conseguir las estampas más difíciles. Aquellos álbumes significaban el consumo de un número considerable de tigretones, bonies, panteras rosas y otros pastelitos de bollería industrial que no sé muy bien qué efecto habrán tenido sobre nuestro crecimiento. A mí me gustaban más las cuñas de Burgos, enormes y sabrosas, incluso aquellos engendros de bocadillos rellenos con las patatas fritas que vendían en la freiduría cerca de la esquina con Sinaí.

rellenar aquellos álbumes maravillosos. Recuerdo con especial cariño el de adivinanzas. En lo de los álbumes, Mariu y Manolo Vaquera eran los más avezados, con los que todos competíamos y a los que yo envidiaba por su habilidad para conseguir las estampas más difíciles. Aquellos álbumes significaban el consumo de un número considerable de tigretones, bonies, panteras rosas y otros pastelitos de bollería industrial que no sé muy bien qué efecto habrán tenido sobre nuestro crecimiento. A mí me gustaban más las cuñas de Burgos, enormes y sabrosas, incluso aquellos engendros de bocadillos rellenos con las patatas fritas que vendían en la freiduría cerca de la esquina con Sinaí.

En cuarto curso pasamos de la clase que daba al patio a la que daba a la calle, y de don Francisco a don Manuel. Aunque no recuerdo que abusara de aquel ni de ningún otro, su castigo preferido era dar con una varilla sobre la yema de los dedos de la mano, unidos todos hacia arriba. Reconozco que yo no necesitaba estudiar demasiado para aprobar con buena nota los exámenes. Atendía en clase y en muchos casos eso me excusaba de estudiar en casa. De hecho, en el libro de Historia aparecían unos cuadros marrones con pequeñas cronologías de cada tema, y don Manuel exigía aprenderlos de memoria. Yo, que siempre tuve memoria sólo para muy determinadas cosas, nunca me aprendí uno  de esos cuadros. Me horrorizaba estudiar de memoria, y aunque recibí algunos azotes en mis pobres dedos, conseguí algunos cuadros de honor en el curso. Eso sí, creo poder afirmar que nunca hice la pelota ni a don Manuel ni a ningún otro profesor, a no ser que se considere que llevar hechos los deberes, contestar bien a las preguntas que hacían o aprobar los exámenes fuera hacerles la pelota. Además, teníamos un pelota oficial, Quini, y no lo digo yo, él lo reconocía públicamente y ejercía su papel con convicción. Por eso me fastidiaba tanto que don Manuel me pusiera a veces como ejemplo de buen estudiante, que incluso llegara a decir delante de todos que yo era un genio (hoy el buen hombre puede comprobar sin mucho esfuerzo que se equivocaba). Sé que lo hacía de buena fe, pero yo me conformaba con cumplir con mi responsabilidad y no quería ningún protagonismo. Los problemas familiares, sobre todo la separación temprana de mis padres, no me permitieron ser un chaval excesivamente decidido, así que lo que más deseaba era el anonimato.

de esos cuadros. Me horrorizaba estudiar de memoria, y aunque recibí algunos azotes en mis pobres dedos, conseguí algunos cuadros de honor en el curso. Eso sí, creo poder afirmar que nunca hice la pelota ni a don Manuel ni a ningún otro profesor, a no ser que se considere que llevar hechos los deberes, contestar bien a las preguntas que hacían o aprobar los exámenes fuera hacerles la pelota. Además, teníamos un pelota oficial, Quini, y no lo digo yo, él lo reconocía públicamente y ejercía su papel con convicción. Por eso me fastidiaba tanto que don Manuel me pusiera a veces como ejemplo de buen estudiante, que incluso llegara a decir delante de todos que yo era un genio (hoy el buen hombre puede comprobar sin mucho esfuerzo que se equivocaba). Sé que lo hacía de buena fe, pero yo me conformaba con cumplir con mi responsabilidad y no quería ningún protagonismo. Los problemas familiares, sobre todo la separación temprana de mis padres, no me permitieron ser un chaval excesivamente decidido, así que lo que más deseaba era el anonimato.

Aseguraría que en quinto de básica tuvimos a don Juan, un profesor alto y joven que traía locas a las niñas, y al que copié descaradamente su caligrafía, aunque luego la estropeara un poco con la a de imprenta (a) de don Antonio. Don Juan llenaba las pizarras con su letra grácil y ordenada. Creo que don Juan me enseñó mucho, muchísimo, aunque ahora el primer recuerdo que se me viene a la mente fue un episodio con Rafa Ruiz (que alguien me dijo que murió joven). Ruiz se había peleado con una niña, y aún puedo ver con nitidez la bronca que don Juan le echó delante de toda la clase, un ritual lleno de tensión que acabó con una manta de bofetones al pobre Ruiz, uno por pelearse con mujeres, otro por dejarse pegar por mujeres, otro por no obedecer... En fin, eran otros tiempos, y no sabría decir hasta qué punto podemos culpar a don Juan y a otras personas por comportarse de aquella forma. Recuerdo a don Juan como un buen hombre, con el que unos años después me topé en el mismo bloque donde vivía mi primera novia, y donde más tarde vivió la pobre Marta del Castillo. Y reconozco que me encantaría volver a verlo…

Aseguraría que en quinto de básica tuvimos a don Juan, un profesor alto y joven que traía locas a las niñas, y al que copié descaradamente su caligrafía, aunque luego la estropeara un poco con la a de imprenta (a) de don Antonio. Don Juan llenaba las pizarras con su letra grácil y ordenada. Creo que don Juan me enseñó mucho, muchísimo, aunque ahora el primer recuerdo que se me viene a la mente fue un episodio con Rafa Ruiz (que alguien me dijo que murió joven). Ruiz se había peleado con una niña, y aún puedo ver con nitidez la bronca que don Juan le echó delante de toda la clase, un ritual lleno de tensión que acabó con una manta de bofetones al pobre Ruiz, uno por pelearse con mujeres, otro por dejarse pegar por mujeres, otro por no obedecer... En fin, eran otros tiempos, y no sabría decir hasta qué punto podemos culpar a don Juan y a otras personas por comportarse de aquella forma. Recuerdo a don Juan como un buen hombre, con el que unos años después me topé en el mismo bloque donde vivía mi primera novia, y donde más tarde vivió la pobre Marta del Castillo. Y reconozco que me encantaría volver a verlo…

Creo que fue en este curso cuando tuvimos en inglés a don Lorenzo. Tal vez fuese de los profesores más jóvenes que tuvimos, y me parece que sólo permaneció ese año en el colegio. Don Lorenzo nos enseñaba inglés con canciones de Leonard Cohen (al que ahora curiosamente detesto) y de Bob Dylan (al que ahora afortunadamente admiro). Sus clases no sólo eran interesantes y útiles, sino que traían  una ráfaga de aire fresco al colegio. Veo a don Lorenzo en la Gran Plaza; yo iba con mi madre y nos lo encontramos. Se paró con nosotros y aparte de dar buenas referencias a mi madre sobre mi capacidad para los idiomas (algo que me animó tanto), se mostró tan cercano… Por primera vez un profesor me parecía un amigo. No he olvidado su tez muy morena y barbilampiña, su pelo largo y ralo, su risa alegre. Cuánto me gustaría verlo y agradecerle aquel año…

una ráfaga de aire fresco al colegio. Veo a don Lorenzo en la Gran Plaza; yo iba con mi madre y nos lo encontramos. Se paró con nosotros y aparte de dar buenas referencias a mi madre sobre mi capacidad para los idiomas (algo que me animó tanto), se mostró tan cercano… Por primera vez un profesor me parecía un amigo. No he olvidado su tez muy morena y barbilampiña, su pelo largo y ralo, su risa alegre. Cuánto me gustaría verlo y agradecerle aquel año…

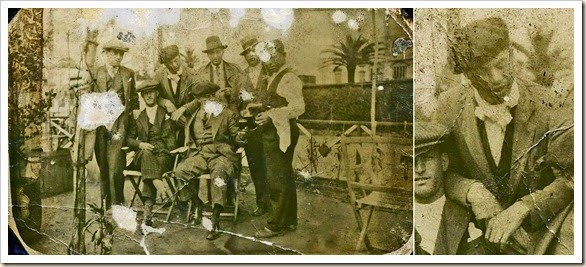

A partir de ahí todo se confunde. Tengo recuerdos parciales, desubicados en el tiempo. Recuerdo a un profesor de inglés, que sale en algunas fotos, un tipo mayor y socarrón que daba las clases con mala gana, que fumaba como un carretero y que un día, en la nueva aula construida en el patio, en el espacio que se utilizaba en las fiestas de escenario, se paró en la explicación de un tema, metió unos dedos en su boca y sacó una muela ensangrentada que produjo risas y gestos de asco entre nosotros.

Recuerdo, por supuesto, a don Antonio, con su bigote mejicano y sus sólidos tortazos que, para mi fortuna, nunca probé. Don Antonio utilizaba en clase técnicas que me encantaban: carreras en las que la gente avanzaba en los bancos si contestaba bien y se atrasaba si lo hacía mal, concursos de velocidad en la búsqueda en el diccionario. Con él aprendimos las capitales del mundo, los nombres de ríos, montañas, países, y yo al menos descubrí lo interesante que podía ser un diccionario.

No puedo olvidar las clases del director. Era médico y resultaba patente que le gustaba lo que explicaba. Tal vez con él comenzó mi gusto por la biología y la medicina. Organizó unas curiosas y algo polémicas clases de educación sexual, pero el recuerdo más nítido de don Francisco fue cuando me expulsó de clase, a mí, que era un alumno que pasaba por ejemplar. Me sentaba al lado de un chaval alto y nada agraciado llamado Bullejos. Me llevaba bien con él porque me reía muchísimo con sus ocurrencias, y ese día, mientras el director explicaba, él estuvo todo el tiempo apostillando por lo bajo y con mucha gracia todo lo que decía don Francisco. Yo no pude parar de reír, tratando de que el profesor no lo notara, pero hubo un momento en que don Francisco se hartó y me echó de clase. Bueno, imagino que aquello me sirvió para crecer tanto o más que con los libros…

No puedo olvidar las clases del director. Era médico y resultaba patente que le gustaba lo que explicaba. Tal vez con él comenzó mi gusto por la biología y la medicina. Organizó unas curiosas y algo polémicas clases de educación sexual, pero el recuerdo más nítido de don Francisco fue cuando me expulsó de clase, a mí, que era un alumno que pasaba por ejemplar. Me sentaba al lado de un chaval alto y nada agraciado llamado Bullejos. Me llevaba bien con él porque me reía muchísimo con sus ocurrencias, y ese día, mientras el director explicaba, él estuvo todo el tiempo apostillando por lo bajo y con mucha gracia todo lo que decía don Francisco. Yo no pude parar de reír, tratando de que el profesor no lo notara, pero hubo un momento en que don Francisco se hartó y me echó de clase. Bueno, imagino que aquello me sirvió para crecer tanto o más que con los libros…

De los compañeros… bueno, recuerdo sobre todo a los niños, claro, puesto que jugaba más con ellos que con las niñas. No podré olvidar nunca a Valeriano, hermano de Felipe, un chaval que una enfermedad, imagino que la polio, dejó maltrecho de una pierna. Ahora diría que Valeriano poseía un punto de resentimiento contra todos los que podíamos caminar con normalidad, pero ese aspecto de su personalidad apenas importaba al lado de su amistad, que fue siempre divertida y leal. A él le confesaba yo mis amores. Todavía puedo ver la nota anónima de amor que quise enviar a alguna de las niñas, y a Valeriano que me hizo observar que si la nota era anónima, ¿cómo podría la niña contestarme? Los laberintos de la timidez…

De los compañeros… bueno, recuerdo sobre todo a los niños, claro, puesto que jugaba más con ellos que con las niñas. No podré olvidar nunca a Valeriano, hermano de Felipe, un chaval que una enfermedad, imagino que la polio, dejó maltrecho de una pierna. Ahora diría que Valeriano poseía un punto de resentimiento contra todos los que podíamos caminar con normalidad, pero ese aspecto de su personalidad apenas importaba al lado de su amistad, que fue siempre divertida y leal. A él le confesaba yo mis amores. Todavía puedo ver la nota anónima de amor que quise enviar a alguna de las niñas, y a Valeriano que me hizo observar que si la nota era anónima, ¿cómo podría la niña contestarme? Los laberintos de la timidez…

Mi primer amigo en el colegio fue también mi vecino: Ildefonso Jiménez, un chaval extraño, demasiado envarado, pero con el que hice mucha, mucha amistad. Aunque recuerdo también que antes de acabar el colegio la habíamos perdido radicalmente. Nunca lo he vuelto a ver porque pronto se mudó de barrio. También recuerdo a Sebastián Téllez, un hombre silencioso, diría que hasta misterioso, con el que sé que me llevé muy bien. Seguro que olvidaré a muchos, pero nunca olvidé a muchos compañeros, a Vicente Melgar, a Manolo Garrido, a Antonio Ponce, a Angulo, a Manolo Vaquera, a Pablo, a Ruiz, a Gómez, a Leopoldo, a Álamo, a Hidalgo… Y a Soto, por supuesto, que hacía conmigo una pareja curiosa, él alto y grueso, yo bajito y delgado, pero al que recuerdo con mucho, muchísimo cariño, porque era sobre todo una excelente persona y un amigo fiel. Ahora Soto se nos fue, y creo que es una de las pérdidas que más me duelen porque si siguiera con nosotros iría inmediatamente a abrazarlo, convencido de que abrazaría a una persona maravillosa.

Recuerdo que no me llevaba demasiado bien con Quini, Joaquín Infantes, por ese oficio que se había buscado adulando a los profesores, y porque entonces me parecía de los compañeros menos fiables. Algunos eran unos verdaderos diablos, pero actuaban a las claras, y por mucho que me cabreasen a veces, de algún modo envidiaba su desparpajo. Pero de Infantes no envidiaba nada. Recuerdo una vez que, en mi profunda inocencia, me dolió tremendamente que este buen hombre me hiciera el gesto de los cuernos bajo la mesa. Todos sabían que mis padres se habían separado, y no sólo no lo habían hecho por ninguna infidelidad, sino que los dos vivieron toda su vida solos, sin conocer a otra persona (algo que siempre me sorprendió y que no necesitaban hacer para demostrar que nos querían). Por eso, el gesto de Infantes me dolió tanto que hasta mi madre se percató de ello. Le conté lo que me pasaba y ella se echó a reír, convenciéndome de que no debía darle ninguna importancia, y mucho menos pelearme con ese niño, y que estuviera tranquilo porque tanto ella como mi padre me querían y no habían hecho nada malo. Sé que Infantes, mucho más tarde, se casó con Marisol, una niña que vivía enfrente de mi casa, y que se colocó en un comercio de ropa en la calle Sinaí. Imagino que, al crecer, cambió mucho, como todos, para bien y para mal…

También recuerdo al primo, Juan Antonio, un chaval que venía de Los Pajaritos y al que llamábamos así porque se decía que era primo de don Juan. Me llevaba bien con el primo, e incluso fui a su barrio más de una vez para jugar al fútbol. Entre los niños hay muchas más caras a las que no les pongo nombre…

Entre las niñas… ¡Ay las niñas! Cómo me enamoré de María Teresa de la Rosa, de Tere. Me encantó escuchar hace unos años que se había casado con Angulo, un compañero que siempre me pareció una buena persona. Y es que de aquel amor infantil quedó un cariño tremendo por una niña a la que no volví a ver, y a la que siempre deseé lo mejor. ¡Cómo soñaba con sus ojos de cristal! Una navidad se organizó un belén viviente en la clase, y Tere fue elegida para representar a la virgen y yo para hacer de niño. Para mi corazón inmaduro fue una experiencia inolvidable. Todo hasta que, en la volubilidad de los sentimientos infantiles, me quedé prendado de Mariu Vaquera. Durante un tiempo ir al colegio significó siempre otra oportunidad de verla. No sé si ella descubrió alguna vez en mi mirada el arrobo enamorado, pero sé que no mantuve tampoco con ella ninguna relación especial, ni siquiera una amistad resaltable. Y todo por mi timidez, una timidez que experimenté con violencia cuando el colegio se acababa, cuando sabía con certeza que el final del octavo curso suponía dejar de verla, perder todas las oportunidades de mirarla a los ojos y pedirle que fuera mi novia… Ahora no puedo dejar de sonreír al verme allí, en la primavera calurosa de 1976, temiendo la despedida del colegio, soñando noche tras noche con el modo de abordarla y pedirle aquel imposible. Por supuesto no le dije nada, y poco a poco aquel amor ingenuo y doloroso se diluyó en la propia vida. Aunque nunca olvidé a Mariu, o más bien nunca olvidé a aquella niña maravillosa…

Entre las niñas… ¡Ay las niñas! Cómo me enamoré de María Teresa de la Rosa, de Tere. Me encantó escuchar hace unos años que se había casado con Angulo, un compañero que siempre me pareció una buena persona. Y es que de aquel amor infantil quedó un cariño tremendo por una niña a la que no volví a ver, y a la que siempre deseé lo mejor. ¡Cómo soñaba con sus ojos de cristal! Una navidad se organizó un belén viviente en la clase, y Tere fue elegida para representar a la virgen y yo para hacer de niño. Para mi corazón inmaduro fue una experiencia inolvidable. Todo hasta que, en la volubilidad de los sentimientos infantiles, me quedé prendado de Mariu Vaquera. Durante un tiempo ir al colegio significó siempre otra oportunidad de verla. No sé si ella descubrió alguna vez en mi mirada el arrobo enamorado, pero sé que no mantuve tampoco con ella ninguna relación especial, ni siquiera una amistad resaltable. Y todo por mi timidez, una timidez que experimenté con violencia cuando el colegio se acababa, cuando sabía con certeza que el final del octavo curso suponía dejar de verla, perder todas las oportunidades de mirarla a los ojos y pedirle que fuera mi novia… Ahora no puedo dejar de sonreír al verme allí, en la primavera calurosa de 1976, temiendo la despedida del colegio, soñando noche tras noche con el modo de abordarla y pedirle aquel imposible. Por supuesto no le dije nada, y poco a poco aquel amor ingenuo y doloroso se diluyó en la propia vida. Aunque nunca olvidé a Mariu, o más bien nunca olvidé a aquella niña maravillosa…

Más afinidad sentía con algunas niñas que también eran buenas estudiantes. Recuerdo especialmente a Sánchez (espero no equivocarme en su apellido), alta y con carita de india; pero había otras niñas que, como suele pasar en esa edad, eran mucho más maduras que los niños, y aún más comparadas con el pobre chiquillo vergonzoso y aturdido que yo era entonces. Ampari, Isabel Segura, Carmen Ronda, Mari Carmen Lorenzo…

Más afinidad sentía con algunas niñas que también eran buenas estudiantes. Recuerdo especialmente a Sánchez (espero no equivocarme en su apellido), alta y con carita de india; pero había otras niñas que, como suele pasar en esa edad, eran mucho más maduras que los niños, y aún más comparadas con el pobre chiquillo vergonzoso y aturdido que yo era entonces. Ampari, Isabel Segura, Carmen Ronda, Mari Carmen Lorenzo…

No creo que mi infancia fuese feliz, aunque es verdad que pasé muy buenos ratos. Tampoco creo que el balance del tiempo que pasé en el colegio sea positivo, pero con los años uno aprende que lo verdaderamente importante de la vida no son los balances generales sino los instantes, y tanto en mi vida como en el colegio hubo momentos inolvidables. A fin y al cabo pasé en aquellas aulas muchas, muchas horas de mi infancia, un período que me marcó en muchos aspectos y para siempre.

No hace mucho, y después de treinta y siete años, conseguí visitar de nuevo el colegio por dentro. El patio, infinitamente más pequeño, se había convertido en un basurero, pero las clases aún contenían las bancas originales, las pizarras, los pequeños cajetines para el borrador, las perchas… Algunos muebles se conservaban muy bien. Me hubiera gustado recuperar los archivos de secretaría, aquellos que elaboraba don Antonio, el padre del director, con su caligrafía artística y asombrosa. Haber intentado obtener más datos sobre don Lorenzo y sobre algunos amigos a los que perdí la pista, pero la secretaría se encontraba atestada de muebles y no había muchas trazas de que se conservaran demasiados papeles. La clase de cuarto, la de don Manuel, también estaba llena de muebles, tanto que apenas se podía entrar en ella. Aquélla era la ilustración perfecta del paso del tiempo, de su poder arrasador, del rigor de un reloj que avanza indolente, permitiéndonos, no obstante, aprovechar el presente, seguir viviendo un puñado de instantes que son, al fin y al cabo, los que construyen diariamente nuestra vida.